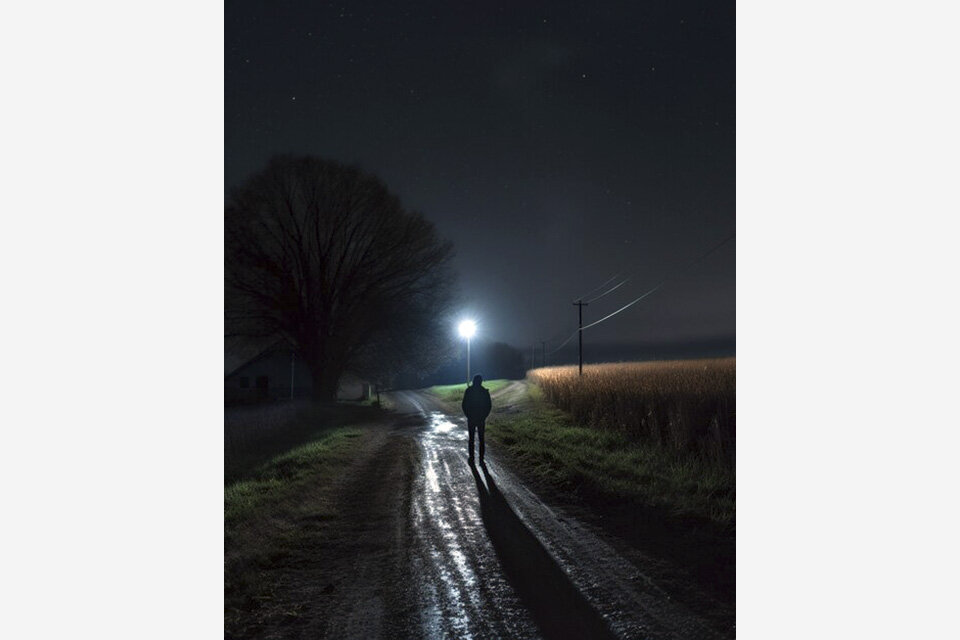

Elégarr no sabe si es una visión o un sueño. O si acaso ha muerto, y vaga por la noche eterna del umbral entre el cielo y la tierra. Ante él, en la honda noche sin más luz que la luna, se yergue una montaña. Su masa se impone. No la ve, pero puede sentirla. Él está descalzo en un camino de tierra. No sabe qué hace ahí. Solo espera.

A lo lejos, en el camino que él sospecha serpenteante por el valle de sombras, las tinieblas comienzan a abrirse al paso de una lucecita. La luz se acerca muy despacio y crece, siguiendo los meandros del sendero. Todo parece suceder fuera del tiempo; sin tiempo, sin embargo acontece, en simultaneidad eterna. Tarda infinitamente en llegar y a la vez ya está allí de repente la luz aquella. La porta en su diestra el mismo anciano de noventipico largos al que vio pasar dos veces por la Hell antes del incendio. El anciano sale de la oscuridad y esta vez sí, anda muy decidido, construyendo la arquitectura de cada uno de sus pasos –lentos pero constantes– con un cayado en el que se afirma cada vez a modo de bastón. Lo lleva con la zurda, la mano en que no sostiene el foco de luz, que ahora él ve más de cerca: es un farol, de esos que en el campo llaman sol de noche. Cada paso del viejo casi centenario está por construirse y a la vez ya ha sido dado, en una circularidad que a él le complica narrarse a sí mismo lo que presencia. Siente que el anciano viene por él, que va a rescatarlo de su desamparo en aquel valle de muerte. Al verlo de cerca, a Elégarr le vuelve a impresionar el contraste entre su porte majestuoso de deidad y su humildísima vestimenta: un traje que alguna vez fue el summum de la elegancia, pero que lo fue en un tiempo inconcebiblemente remoto. Ahora es hilachas.

El viejo al fin se detiene muy cerca de él y lo mira fijo a la cara. Él comprende, sin palabras y con total certeza, que esa mirada es una invitación a seguirlo. Y lo sigue. Con cautela, lo sigue escaleras abajo por un camino estrecho, abrupto y pedregoso de escalones excavados en la pendiente, como en una barranca. Le asombra la agilidad con que el viejo emprende aquel descenso. Debe conocer bien el camino, deduce Elégarr.

Pero en el fondo no hay ningún río sino una sorprendente puerta de bronce, cerrada, empotrada en la materia misma de la montaña como si la tierra fuera cemento. A la luz del farol del anciano, la puerta se revela cubierta con símbolos en relieve que representan híbridos entre figuras humanas y animales. El viejo se detiene, pronuncia una sílaba y él ve cómo a los dos lados de la puerta se materializan dos guardianes: dos indios, uno con cabeza de pájaro y otro con un rostro perruno, más bien como de chacal. El aspecto de los guardianes le infunde terror, pero la presencia del viejo lo tranquiliza. Uno de los guardianes le señala un grabado en el centro de la puerta. El viejo alumbra el diseño con su sol de noche. La figura es un cuadrado que contiene una serie de signos extrañamente móviles. El otro guardián le pide que los ordene a todos según la forma de una mano. Él observa los signos, calcula maneras, decide que aquella tarea es imposible y al fin tiene una idea salvadora sobre la trampa contenida en el acertijo, y les pregunta:

—¿Es necesariamente una mano humana?

—Resolviste el enigma —le dice el viejo.

Los guardianes abren la puerta.

El viejo le advierte que lo que está por presenciar no sucede en ningún mundo.

Él no recordará como han cruzado el umbral de la puerta de bronce. Sabe que se cierra tras ellos y que los deja atrapados en un espacio que Elégarr adivina inmenso, un cenote en las tenebrosas entrañas de la montaña. El anciano alumbra el camino con su sol de noche, y de esta forma siguen el curso de un río subterráneo y poco caudaloso. En un tramo del recorrido que tiene una fría luz crepuscular, como de día ártico, el río atraviesa una pradera de flores verde fluo. Aquella luz tenue alumbra un portal lejano, hacia el cual el camino los conduce. El portal se abre en una muralla cercada por una hilera de dos especies de árboles, que Elégarr reconoce como álamo blanco y ciprés.

Desde más allá del portal se oyen ladridos. A medida que se acercan, les sale al encuentro una mujer anciana, majestuosamente erguida y muy alta, con una túnica gris ceniza. Conduce a tres perros feroces, que tironean cada uno de una correa.

—Se los cuido mientras ella está de veraneo —le comenta ella al viejo. Parecen conocerse de años o siglos. Siguen la charla; parecen estar negociando. Cruzan todos al fin el portal, precedidos por los perros. Este otro espacio, al otro lado de la muralla, está sumido de nuevo en la oscuridad. Elégarr adivina patios, oye voces. Algunas suenan severas; otras, suplicantes. Por el tempo solemne de los parlamentos y por el silencio entre unos y otros, deduce sentencias y pedidos de clemencia en el contexto de no uno, sino varios juicios. Traspasan una serie de cortinajes sutiles, a cuál más inventivo: flecos, niebla espesa y así. Él no recuerda todos los detalles pero sí la sensación de que cada vez que cruzan uno él pierde algo, como si se fuera despojando de una densidad terrenal que aquí no puede sostenerse. No sabe aún qué es ese “aquí”, pero sí siente que lentamente el camino baja. Es un suave descenso en declive y lo ha sido así desde que pisaron el último escalón de la escalera de tierra excavada en la montaña. Ese tiempo es percibido por él como un instante, como si fuesen simultáneos todos esos pasos. Todo el camino ellos van pisando una arena negra chirriante, como restos de algo calcinado.

Pasan el último velo y el tiempo vuelve a fluir en forma lineal. O, más, bien, a no transcurrir, a detenerse. Pero no se detiene del todo porque siguen sucediendo cosas. De pronto, no sabe bien cómo, se encuentran tanto la guía de los perros como los perros, el anciano y él en medio de otro tipo de tiniebla: una nunca antes vista, donde lo único que alumbra es el fuego. Teas arden enclavadas en los muros de roca de lo que literalmente a todas luces es un palacio; pero un palacio tenebroso, un antro de lujo sombrío. Lo preside el anfitrión: un africano pulcro, esbelto y elegante de chambergo requintado, zapatos de charol, corbata de seda y traje impecable de compadrito fino.

Pero su rostro es una pavorosa calavera viva.

—Viniste, papa. Hecho un pordiosero, pero viniste.

—Qué importa, hijo, si total acá no se ve nada…

—Si no fuera por ella que le cuida los perros a mi reina, no hubieras entrado.

—¿Desde cuándo hay etiquette en el underground…? ¿Y Maman Brigitte?

—Tu nuera está en lo de mi suegra, entretenida con sus plantas y sus flores.

—Mejor. Es la estación cálida. Los pactos se respetan.

—¿Y este quién es?

—Es el adepto, el origen del pedido. Es el que manejaba.

—¿No se iba a ocupar Marbas? ¿O acaso me viste cara de mecánico?

—No puedo solo, hijo. Produje fuego usando sus pasiones, pero eso fue todo.

El anciano hace traer del interior una lira de bien templadas cuerdas, y se la da al adepto. Elégarr la tañe y hace retumbar en la caverna la más emotiva música que jamás haya sonado en el reino de los muertos. Toca una melodía que él conoce muy bien, tan bien como si la hubiera creado él mismo. Llora sin lágrimas la calavera viva del rey.

—Ten piedad de él como te apiadaste de Orfeo. Nosotros causamos su ruina.

Elégarr canta mientras sus dedos vuelan raudos: la lira no detiene su vértigo.

—“¡Qué importa haber perdido / el campo de batalla! / Todavía no está perdido todo. / Inmortal es mi odio, insaciable mi sed / Inquebrantables mi voluntad y mi valor”.

—¿En qué quedamos, papa? La vez pasada vos decidiste que tenían que parar, y yo les puse un camionero torpe en el camino. ¿Ahora querés que sigan?

—No yo. Me pidió Marbas que retroceda el tiempo y vuelva a aquel instante.

—Si suenan así de bien, dalo por hecho. Pero muere el camionero esta vez.

A medida que la lira se desmaterializa, el Égar reconoce el estribillo de “Ángel rebelde”. Es el tema inspirado en la poesía de John Milton que por sonar en una serie de TV hizo famosa a su banda de black metal, Nigredo, justo antes del accidente en el que murió el baterista, perdió velocidad la zurda del bajista y quedó amnésico Mázinger. El transmundo se diluye; pero la música no cesa hasta que el Égar despierta, solo en la noche eterna de su cripta, y acepta la llamada. Era su ringtone: lo llama un abogado.