El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y de esa manera convalidó el juzgamiento de los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado. Ya había represores detenidos; muchos habían sido arrestados después de que en 2003 el Congreso anulara y dispusiera que eran “insanablemente nulas” esas mismas normas. La decisión de la Corte implicó entonces la ratificación y consolidación institucional de un proceso que había comenzado mucho tiempo antes. Antes incluso de que se reabrieran los juicios. Fue un camino que se inició en las calles, con el protagonismo de los organismos de derechos humanos. Y fue a la calle a donde la sociedad entera regresó ante la reciente amenaza de la propia Corte de volver sobre sus pasos.

Cuando vieron pasar el carrito empujado por un empleado judicial con el expediente completo, los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Abuelas de Plaza de Mayo entendieron que el momento estaba cerca. Estaban en un pasillo del cuarto piso del Palacio de Tribunales y esperaban hacía horas la notificación de la decisión de la Corte Suprema. Les entregaron el fallo impreso, grueso como una resma entera.

En 2005 la Corte tenía nueve miembros. El fallo que convalidaba el juzgamiento a los represores no fue unánime. Fue firmado por siete integrantes del tribunal: Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni, Ricardo Lorenzetti, Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Antonio Boggiano. Cada uno fundamentó su voto con distintos argumentos, pero todos coincidieron en que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida eran contrarias a la Constitución Nacional e incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. También reafirmaron que los delitos de lesa humanidad eran imprescriptibles. El voto de la mayoría señalaba que quedaban “sin ningún efecto” las leyes de impunidad, así como “cualquier acto fundado en ellas que pueda oponerse al avance de los procesos que se instruyan, o al juzgamiento y eventual condena de los responsables” o que pretendiera “obstaculizar las investigaciones” sobre “crímenes de lesa humanidad” cometidos en la Argentina. Además, ratificaba la ley del Congreso que había anulado aquellas normas dictadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín que era cuestionada por los defensores de los represores que estaban presos.

El fallo implicaba el cambio de criterio de Petracchi, quien en la década del 80 había convalidado la validez de las leyes cuestionadas. Petracchi fundó su voto en la importancia que habían adquirido el derecho internacional y los tratados de derechos humanos después de 1994, cuando fueron incorporados a la Constitución. Los otros dos jueces del tribunal que también se habían pronunciado antes por la validez de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida tomaron dos caminos diferentes. Augusto Belluscio se excusó. Carlos Fayt ratificó su anterior postura y dijo que las leyes eran constitucionales.

El entonces presidente Néstor Kirchner festejó la resolución: “Nos devuelve la confianza en la Justicia. Es un grito de aire fresco”.

La Corte sentó su postura y nueva jurisprudencia en el caso Poblete, el expediente en el que el juez Gabriel Cavallo había declarado la inconstitucionalidad de las leyes de Punto final y Obediencia Debida en 2001, a partir de una presentación del CELS.

José Poblete nació en Chile y, el 13 de septiembre de 1971, a los 16 años, perdió las piernas al ser arrollado por un tren en la estación central de Santiago. Un año después llegó a Buenos Aires para comenzar un tratamiento en el Instituto de Rehabilitación del Lisiado, donde ayudó a formar el Frente de Lisiados Peronistas que respondía a la Juventud Peronista y que luego se transformó en la Unión Socioeconómica del Lisiado. En el Instituto de Rehabilitación José conoció a Gertrudis , íntima amiga de una de sus compañeras de militancia. La hija de ambos, Claudia, nació el 25 de marzo de 1978. Ocho meses después, los tres fueron secuestrados y llevados a El Olimpo por un grupo de tareas que, entre otros, integraban El Turco Julián y Juan Antonio del Cerro, alias “Colores”. La beba estuvo poco tiempo en el lugar antes de ser entregada al un teniente coronel del batallón 601. El caso era paradigmático, porque mientras los apropiadores y algunos represores de El Olimpo podían ser procesados por el robo de la bebé, quedaban libre de culpa y cargo por el secuestro y la desaparición de sus padres, que formaba parte del mismo hecho. Esta paradoja, entre muchas otras cosas, vino a saldar el fallo de la Corte. “Tiene que haber justicia para todos”, dijo en ese momento Claudia Poblete. Era lo que el fallo de la Corte permitía hacer, juzgar no sólo su caso sino el de todas las víctimas.

En junio de 2005 había más de cien represores presos. Habían empezado a volver a la cárcel de a poco, luego de que quedara claro que si los magistrados argentinos no los metían en prisión, algún colega extranjero lo haría. En 1994, cuando se cumplieron 20 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, una multitudinaria manifestación inspiró la apertura de un juicio contra represores argentinos y chilenos en España. A esa demanda le siguieron otras en distintas partes del mundo. Ante el avance de la investigación del magistrado español Baltazar Garzón, algunos jueces argentinos comenzaron también a actuar aquí. Los dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera fueron arrestados en 1998, acusados por apropiación de niños, un delito que había quedado fuera del alcance de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero que hasta entonces no se aplicaba para la cadena de mando, sino que se limitaba a los autores materiales. Luego, algunos jueces declararon la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad y habían también arrestado a un puñado de acusados. La anulación del Punto Final y la Obediencia Debida por el Congreso había implicado la reapertura de las megacausas clausuradas en los 80. Pero estos últimos expedientes estaban siendo frenados en la Cámara de Casación, sobre todos por el juez Alfredo Bisordi (que luego pasó a ser defensor de represores) que era sólo un exponente entre los muchos miembros del Poder Judicial que resistían el avance de los juicios. El fallo de la Corte fue el aval y casi un mandato para todo el Poder Judicial. Como diría muchas veces luego Ricardo Lorenzetti en su carácter de presidente del máximo tribunal, los juicios a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura se convirtieron en una política de Estado que involucraba a los tres poderes. En base a esta postura, entre otras cosas, fue que Lorenzetti construyó la legitimidad de la Corte que comenzaba a formarse en esos años, luego de la salida de la “mayoría automática” menemista. En eso se pareció a Kirchner.

El camino del juzgamiento a los represores, de todas formas, no sería sencillo ni lineal.

Cuando la Corte firmó el fallo, el entonces ministro de Defensa, José Pampuro, calculaba que la reapertura de los juicios implicaría que entre 500 y mil militares fueran a prisión. Doce años después, según el informe de la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, hay 2780 imputados en causas en las que se investigan violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, pero los detenidos son 1044, mientras que hay 1149 personas que mantienen su libertad, 45 prófugos y 542 que murieron.

Pero ni los jueces ni los propios militares previeron en ese momento que las investigaciones iban a abrir un proceso mucho más amplio, que iba a implicar una revisión del papel jugado por distintos actores relevantes en la etapa más negra y sangrienta de la historia moderna argentina. Durante estos doce años se conocieron nuevos crímenes, víctimas y victimarios y se avanzó en nuevas formas de abordar esos hechos, por ejemplo, se visibilizaron los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención. A la vez, se comenzó a hacer foco en la trama social que había hecho posible los secuestros, asesinatos y torturas: la Iglesia, el mismo Poder Judicial, los empresarios. Y no se trató sólo de una revisión histórica, se abrieron causas para investigar la responsabilidad penal de estos sectores en delitos de lesa humanidad.

En 2006, la desaparición de Jorge Julio López, testigo contra el ex director de la policía bonaerense Miguel Osvaldo Etchecolatz, fue tal vez el golpe más duro a la política de Memoria, Verdad y Justicia. Pero los juicios siguieron, zigzagueantes. A veces tomaron impulso y muchas veces tuvieron que vencer obstáculos. Los expedientes vinculados a la complicidad o participación empresaria fueron (y siguen siendo) los más difíciles de sostener.

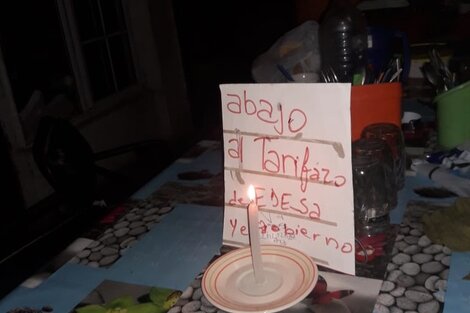

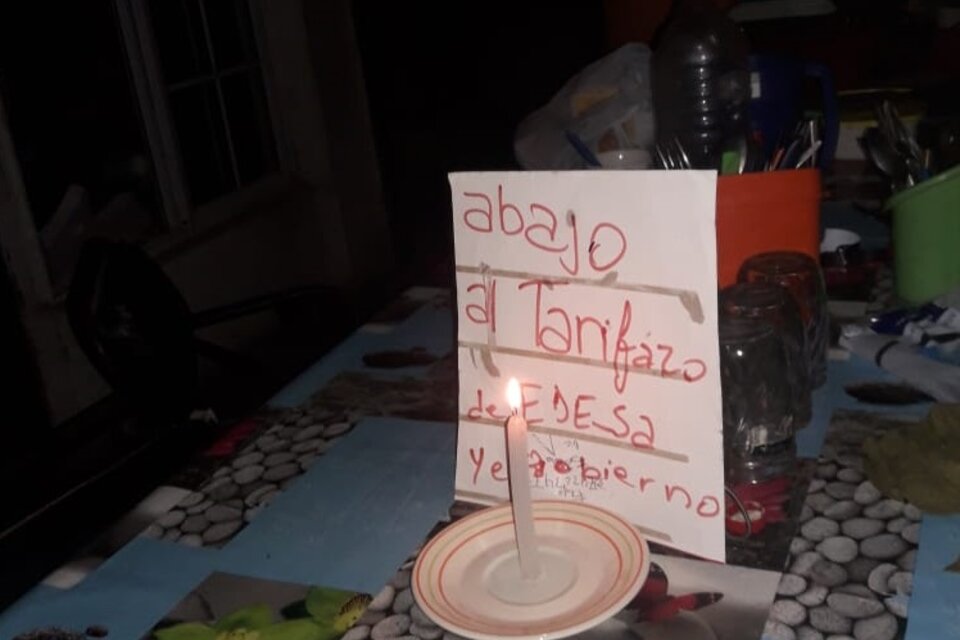

El cambio de gobierno, en 2015, provocó incertidumbre e inquietud en la sociedad respecto al futuro de este proceso. Debido al lobby ejercido desde el diario La Nación, el presidente Mauricio Macri debió aclarar al día siguiente de ganar la elección que no terminaría con los juicios. Era previsible, sin embargo, que no tendrían el respaldo que habían tenido en la década anterior. Y así fue. No hubo un decreto de indulto. No era posible. Pero tampoco tan necesario. El gobierno del PRO restó recursos y personal a casi todas las áreas de la administración pública que colaboraba con los juicios. Y envió señales precisas, como el intento de reinstalar la teoría de los dos demonios o directamente de suscribir al negacionismo de los crímenes de la dictadura. Algunos tribunales fueron acompañando. Primero aplicaron la pereza, que no les cuesta mucho. Luego, convalidaron cárceles especiales. El golpe de gracia fue el fallo de la Corte Suprema que autorizó a aplicar la ley “del dos por uno” para los condenados por crímenes de lesa humanidad. Esta decisión implica reducir sensiblemente el tiempo de prisión de muchos represores. Este nuevo fallo de la Corte hizo que todo volviera a donde comenzó: al reclamo social en las calles. Esta vez, con miles de pañuelos blancos levantados en Plaza de Mayo.