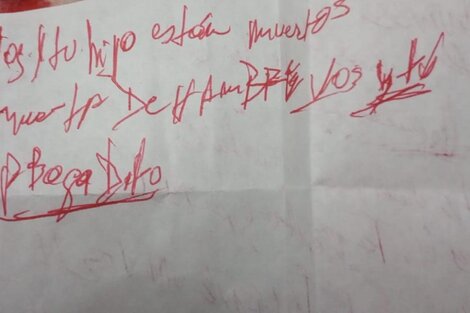

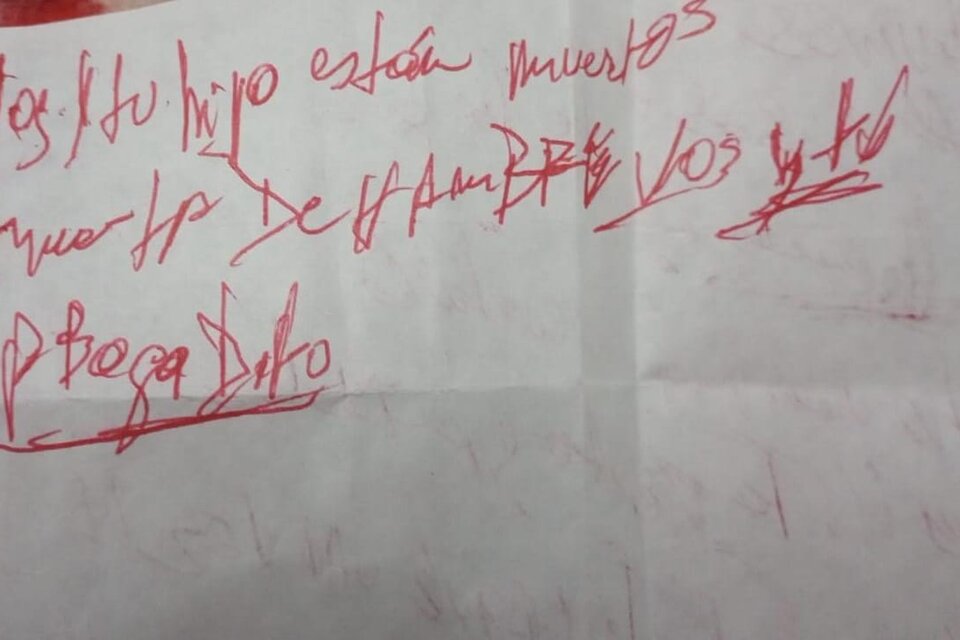

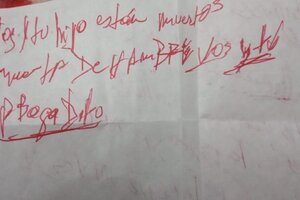

“La famosa toma de distancia histórica consiste en esperar a que de cien hechos se hayan perdido noventa y cinco, con lo cual los restantes se dejan ordenar como uno quiera”, escribió hace un siglo, en otro mundo, Robert Musil. Dentro de un tiempo, los manuales de la historia institucionalista dirán que en diciembre de 2001 en Argentina terminó una época y que la siguiente empezó en mayo de 2003. El lapso intermedio será relegado a un limbo intemporal, vacío y despojado, transitorio. Pero fue un período de una intensidad social y política extraordinaria, los días en que el destino pudo oscilar entre emancipación y restauración. El cuerpo de Maximiliano Kosteki, su sangre en el piso de la estación, el rictus del policía, los rostros ausentes de testigos casuales... La imagen de la Masacre de Avellaneda –aquel 26 de junio de 2002 en que también fue asesinado Darío Santillán– resume la reacción criminal de las “fuerzas del orden” ante la rebelión popular aún latente. Mucho cambió a partir de entonces, mucho no. Las armas que dispararon ese día siguen matando hoy. Una matriz pervive. Inquietantemente, Achille Mbembe sostiene que, en los hechos, la relación entre el Estado moderno y la sociedad se basa no en el control territorial, ni siquiera en el mero disciplinamiento social, sino en la necropolítica: la expresión última de la soberanía reside, sin sujeción a reglas, “en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir”.

2002 I 03

La masacre