El funcionamiento del poder judicial de un país es tal vez el mejor parámetro para comprender el estado de esa comunidad.

Como en toda gran institución, en su interior, la justicia argentina alberga magistrados y funcionarios de los más variados pensamientos y orientaciones políticas. La riqueza de esa diversidad se ve sin embargo opacada por el predominio del sector más conservador y recalcitrante de ese universo. Sus integrantes han tomado terribles decisiones a lo largo de la historia judicial del país de las que costó décadas reponerse. En ese contexto, las buenas juezas y jueces son a diario silenciados por el sector más reaccionario de sus colegas que actúa en connivencia con las corporaciones del poder real y que sólo generan mayor concentración de la riqueza. Así ha sido siempre.

Valga recordar la Acordada de la Corte Suprema del 10 de septiembre de 1930 mediante la que se convalidó el primer golpe de estado del siglo pasado en la Argentina. O a los jueces que rechazaban miles de Habeas Corpus sobre personas hasta hoy desaparecidas en el momento más dramático de la dictadura genocida. O reparar, en la actualidad, en aquellas juezas y jueces que revinculan forzadamente niñes con sus agresores persiguiendo con verdadera saña a las madres protectoras. En ese sentido, una breve historia reciente sucedida en Santa Fe, permite acercarse a la magnitud de la tragedia que padecen las víctimas de un sistema que debería protegerlas.

El año pasado, una jueza del fuero de familia de Rosario citó a una niña de 5 años, víctima de abuso, a su despacho. Allí, trató durante más de una hora de convencerla de que debía “revincularse” con su padre agresor. La niña reiteradamente (28 veces) decía llorando que no, porque su padre era “malo”. La magistrada insistía en que el hombre podía “volverse bueno”. La niña continuaba negándose, argumentando que no le gustaba lo que la jueza le proponía. La magistrada entonces le dijo textualmente y de manera enérgica: “A mí no me gustan las matemáticas y las tuve que estudiar igual” (sic). Esa magistrada tiene pedido de juicio político sin resultado hasta la fecha y continúa al frente de su juzgado.

Siguiendo con los ejemplos, hace algunos meses, se difundieron las imágenes de una audiencia en la que un tribunal federal, llevaba adelante un juicio oral contra la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Se trataba de una causa inventada con la única finalidad de desprestigiar a la acusada.

En una escena bizarra, el presidente del tribunal tomaba mate. El recipiente con bombilla mostraba a la cámara el logo “Liverpool”, símbolo del equipo de fútbol en el que juega como arquero el magistrado. Como ya era público, el teem Liverpool, acostumbraba a practicar ese deporte en la casa del ex presidente Mauricio Macri. Mientras tanto, el fiscal del caso, compañero de fútbol del juez arquero, alegaba durante largas horas sobre la necesidad de encarcelar a la acusada. Como sucede en toda causa inventada, no existía prueba alguna, pero esa carencia, no fue obstáculo. Es sabido que la barbarie judicial no requiere pruebas, sólo decisiones.

Para dimensionar esa violencia institucional, hay que remontarse a Franz Kafka, quien en “El Proceso”, describe magistralmente hace un siglo el increíble caso del “Señor K” (sí, casualmente K), procesado y condenado por hechos que nunca conoció. La conexión entre Praga de 1925 y Caba 2023, no es complicada. El hilo conceptual es el poder, el frío poder real que se vale de personajes inescrupulosos que deambulan desde hace siglos por pasillos de tribunales y que representan la peor cara de la sagrada “familia judicial”.

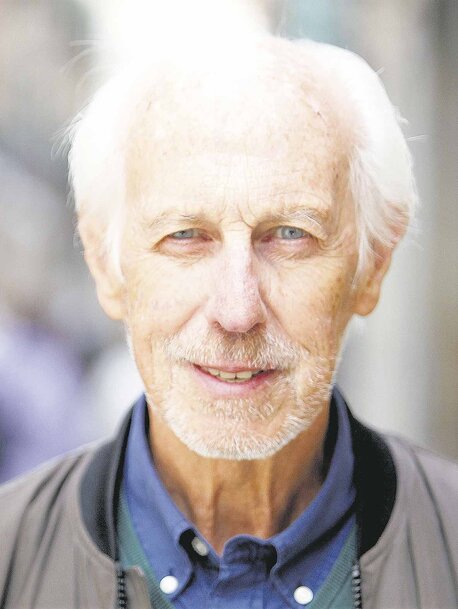

Tal vez, la manera más descarnada de sintetizar estas reflexiones sea recordando lo afirmado en una conferencia en Santiago de Chile por el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz. Allí, negó públicamente que “detrás de cada necesidad haya un derecho”. Agregó que pensar eso era producto de “fe populista” (sic). De ese modo, el hoy sometido a investigación por la Cámara de Diputados de la Nación, concretó una afirmación que desconoce la base estructural de nuestro Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La decisión del juez Rosenkrantz, de exteriorizar uno de los pensamientos más retrógrados que pueda tener un magistrado, es un mensaje brutal. Quiebra una biografía institucional que, al menos en el discurso, predicó siempre la vigencia de los derechos humanos y la obligación de la justicia de satisfacerlos. Y cuando la cabeza del Poder Judicial de un país desconoce y desprecia los principios fundacionales de esa institución esencial para la democracia, el escenario es alarmante y puede transformarse en trágico.

Ese escenario sólo se modificará con decisiones políticas y cuando los buenos jueces, junto con aquellos que reemplacen a los malos, apliquen con dignidad la legislación vigente que asegura sin vacilación que detrás de cada necesidad hay efectivamente un derecho.