Ruta 2 es parte del imaginario argentino: como sus medialunas al paso, tiene a esta altura, estatuto de significante, capaz de disparar los cinco sentidos y poner a trabajar el inconsciente de cualquiera. Esta novela debut de Carolina Menini (Buenos Aires, 1965) comienza ahí, con la familia en el auto rumbo a la playa. Es vísperas de Año Nuevo, y una primera línea previene: “Tanta gente yendo hacia un mismo lugar es un mal augurio”.

Ni bien la familia arribe con sus bártulos a ese balneario exclusivo de la costa argentina, ese paisaje reconocible de cada verano, se va a ir transfigurando hasta el reverso de lo previsible: lo siniestro. Al modo del emblemático cuento “El marido rural”, de John Cheever, en el que su personaje Francis regresa a su casa tras un aterrizaje forzoso del avión en que venía y se da cuenta de esa vida horrible que lleva, Alba, la protagonista de La playa es de todos, regresa a la casa de sus padres en la costa, por primera vez después de la muerte de ambos en un lapso corto, los dos de cáncer. Casi, como estrellarse con un avión. Entonces, esa casa va a ser la misma, la de su niñez y tantos veranos, pero a la vez, no. Todavía están los restos: el bolso de playa de su madre, el gorro de pesca de su padre, y ella se ve obligada a seguir con su vida acomodada, en modo el show debe continuar. Pero desde el vamos se nota la incomodidad, la tensión; las fisuras internas que lleva desde Buenos Aires a la playa se instalan ahora en esa casa y entre ella, su marido y su hijo, hasta convertirse en un abismo.

La primera noche, conocemos a las familias amigas de los Peralta (así se nombra a cada una de las familias, “los”), con las cuales pasan cada verano. El mandamás del grupo, es el Vasco Virasoro, que consigue la mejor carne y hace asado para todos con su delantal de “King” y que solo toma vinos Catena Zapata. Cada mañana las familias amigas con sus hijos que comparten edades, bajan con sus 4x4 a la playa y se instalan hasta la caída del sol; también van a misa, organizan campamentos y partidos de tenis. La playa es de todos, despliega al detalle cada una de las marcas infalibles de la burguesía argentina, pero no en tono de tribunal de justicia sino por el contrario, dejando entrever en cada personaje lo cruel de la existencia humana. Porque por más que las heladeras abarrotadas de esas familias parecen “las de los lácteos de un supermercado”, sus traumas los vuelven títeres frente al destino. Nadie es dueño de sí mismo, sino de las convenciones sociales, nadie parece poder tomar una decisión sin esperar la venia de los de su clase.

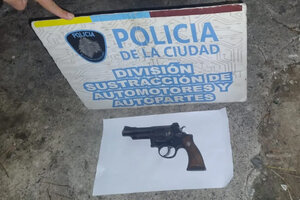

Pero también, La playa es de todos, despliega una trama tensa al estilo policial de misterio, cuando Alba debe resolver un secreto que quedó entre su padre muerto y el Vasco, y en el que su marido también parece estar implicado. Detrás de ese secreto principal se encadenan otros, porque ¿de qué está hecha una familia si no es de secretos? Como una carpa a medio armar, las figuras de esta novela van cayendo en desgracia, y los que podían ya no pueden, y los que marcaban el paso van lesionándose. Esto sucede a veces en los hechos concretos y otras, a nivel simbólico. Como sucede por ejemplo en un capítulo que es enteramente un partido de tenis entre los hombres del grupo, y donde palabras como “pelota muerta” “impacto”, “mala” van tejiendo una malla de significado potente. Porque lo que se cuenta es más que un partido de tenis, es más lo que está “en juego”, es más de lo que se dice. Entonces la trama toma ribetes, también, de crónica social. Quién marca la cancha, quiénes son los ganadores en ese micro social de amigos, de un balneario exclusivo o de la sociedad entera.

Y en ese mismo sentido, Menini usa el poder de la naturaleza en favor del argumento. “La sudestada”, es ese viento típico de la costa argentina que “pone las cosas en orden”, las flores preferidas de Alba que se llaman “Tuyas”, el jardín que hay que “desmalezar”, las cotorras con sus nidos comunitarios de hasta seis familias y que son una plaga. También los lugares de la playa simbolizan otros lugares: quién ocupa la sombra, quién puede hacer zancadillas y decidir qué se cena esa noche y dónde. Cada escena en La playa es de todos, está trabajada en profundidad, en una búsqueda que abra preguntas y cuestione una manera de habitar la sociedad y el mundo. “Según le explicaba el padre a Alba, el gran espesor del plumaje de estas aves hacía que dependieran del viento para volar. También le contaba que las gaviotas consumen más agua salada de la que pueden absorber y que eliminan ese sobrante a través de las lágrimas. Fue cuando le explicó eso que ella preguntó: ¿Lloran?, y el padre contestó: Largan unas lágrimas blancas. ¿Blancas?, preguntó ella, y él: Sí, lloran la sal de todo este mar”.

Así como Cheever y sus personajes eran espías de su propia clase, Alba también funciona como una infiltrada, la pieza que no encaja en ese juego y oscila constantemente entre pertenecer y escapar de ese lugar. Estar, pero desmarcarse. Y es en esa contradicción donde va quedando desnuda su alma y la de todos quienes se bañan en esas aguas. Porque mientras los de su clase ponen las reposeras en círculos para tomar mate en calabazas de orfebrería, y de noche cenan platos con nombre como spaghetti arrabiata, Alba los mira y se mira. ¿Somos lo que creemos ser o lo que los otros ven de nosotros? Y de repente en esa búsqueda lo que creía que ella era, las certezas heredadas de su padre, parecen desarmarse como una torre de naipes. ¿Alguna vez dejamos de ser hijos?

“Y vos quién sos?”, pregunta uno de los niños. Y esa pregunta, de frente, en la cara de ese adulto desorientado, cobra la fuerza de un tsunami.

La playa es de todos es una novela sobre la orfandad y los legados que pivotea sin pausa sobre el sin sentido. Pero también deja la idea de que esa búsqueda, la del sentido, siempre se está a tiempo de hacer; como el barajar y dar de nuevo. Aunque hablamos de sentido, y no de felicidad. Porque así lo dice el epígrafe elegido de Mario Levrero: “La felicidad es patrimonio de los infelices que se conforman”.