La Cirila y Charata eran la pareja de crotos del pueblo. Inseparables, tenían cuatro o cinco criterios de vida: no hablar más que entre ellos, estar siempre vestidos con la misma ropa, subestimar las partes que crecen y se acumulan (como cabellos, uñas, barba, bigote y mugre).

Eran dos supremacistas: nunca los vi apartarse de ese ejercicio enajenado de asirse a sus conductas individuales, como elección para enfrentar la vida. Lo hacían de una manera básica, atonal, ausente respecto del tiempo, del que sólo esperaban que transcurriera. Dos supremacistas en la búsqueda del fracaso espléndido, el grado cero de la libertad.

No se la hicimos fácil cuando llegaron. Alguien de nuestro grupo –creo que fue Carlitos, “la piel de Judas” según mi nonna–, logró engarzar un alfiler de gancho a una de las presillas traseras del pantalón de Charata.

Mientras duró, le dimos a ese alfiler de gancho varias vidas sucesivas. Comenzamos con el tradicional hilo de cáñamo, al que adosamos 10 o 15 latas, dispositivo que producía un verdadero escándalo al ser arrastrado sobre las veredas de baldosas acanaladas. El par de días que duró en su sitio no produjeron ni en Charata ni en la Cirila la más mínima reacción. Eran dos vigías sentados de espaldas al espectáculo del mundo.

No conozco la razón por la cual después de cierto tiempo esos apéndices se desprendían, dejando incólume al alfiler de gancho. Barajamos una decena de hipótesis; incluso un amigo pretendió insinuar que el cordón era de mala calidad. Yo lo había decomisado de una bobina estoqueada en el taller de un tío, que adoraba ese material. Todavía lo escucho: “… esto nunca te va a dejar a gambas, pibe”, atribuyéndole propiedades que nunca acerté a descubrir.

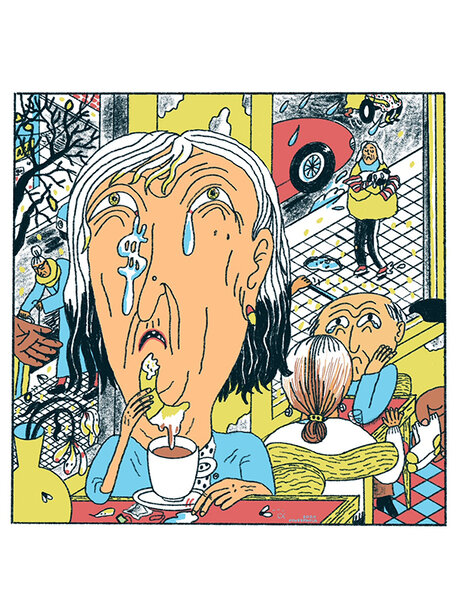

La pareja de crotos recibía alimentos de los gringos, comida que jamás agradecían. Se quedaban parados, inmemoriales, mirando al benefactor con ojos impávidos, en cuyo fondo reposaba un fulgor atenuado de gratitud. Era su modo del respeto.

La Cirila era rubia, y por entre el maquillaje de tierra reseca brotaban dos haces luminosos de locura verde, como plantas del corazón de la tierra misionera, de donde se decía que ella venía. Charata, de edad tan improbable como la de ella, miraba como si en lugar de haber nacido, siempre hubiera estado, con lo que ambos creaban un clima de presente sostenido. Eran sólo lo que habían olvidado.

Los labriegos y sus mujeres hacendosas se incomodaban un poco frente a ellos, porque ya se sabe que hablar es ponerse una máscara y como no tenemos el hábito de andar desnudos, tampoco tenemos el de prescindir de máscara. Pero como los incómodos tampoco eran de hablar mucho, se fueron acostumbrando y al poco tiempo empezaron a decir que no le hacían mal a nadie con aquellos hábitos, escarpados e inaccesibles.

No era fácil emboscarlos, porque no tenían itinerario; eran sibaritas de lo transitorio. Una tarde, los estábamos esperando en el patio de la casa de Dante, por si las moscas, y los vimos venir, con el habitual consorcio de pájaros que se agitaba alrededor de sus cabezas. Previamente, habíamos capturado un gato colorado de pelo corto, cachorro y callejero, al que costaba tenerlo quieto, porque era muy camorrista. Lo habíamos atado pasando el hilo de cáñamo por debajo de las patas delanteras, rodeándole el pecho, con la proa enfilada mentalmente hacia el alfiler de Charata.

Cuando pasaron el portón, Carlitos salió disparado llevando al animalito por el pellejo del cuello, y lo unció. ¡Fue una cosa digna de verse! El gato desplegó una serie de saltos diabólicos, empezó a gritar como si estuviera poseído, a dejarse arrastrar mientras mordía el hilo, una verdadera criatura del infierno.

Aunque algo tonta: siempre tiraba en contra de la marcha de Charata, cuando un animal más pillo se le hubiese encaramado en la espalda, para obligarlo a darle la libertad. Porque Charata, con esa charanga alborotando atrás, no se dignó a darse vuelta. Parecían la Cirila y Charata, actuando de ellos mismos.

Mi nonna pretendía algunas noches asustarme con la Cirila, que por alguna razón juzgaba más temible que Charata, porque yo me negaba a dormir. Pero en aquel grupo de pibes, ninguno se asustaba con nada, ni siquiera con los corredores oscuros, donde nos internábamos hacia la médula de nosotros mismos, que es donde vive lo que más se teme, que es lo que no se conoce. Éramos unos desharrapados que no nos asustábamos, pero que a veces jugábamos a asustarnos. Era difícil asociar con el pavor a aquella mujer de cabellos pegados al cráneo y mirada incandescente.

Cuando volví, en diciembre, me crucé con una novedad: Carranza. Nunca supe si se apellidaba de verdad así, ni si tenía nombre propio. Era un pibe más o menos de nuestra edad, pero pequeño, escaso y de movimientos fulminantes. Había llegado hacía un par de meses y tenía una manera muy extraña de caminar: daba diez o quince pasos, se acuclillaba ligeramente, y movía la cabeza, que obedecía a dos ojos siempre vigorosos. Luego retomaba la marcha. Cuando yo llegué, estaba en pleno cortejo a la Cirila y Charata, a quienes se parecía en algunas cosas esenciales.

Conozco lo suficiente la teoría de Freud sobre los recuerdos encubridores, pero cuando pienso en aquellos años, me parece estar viéndolo a Carranza apenas agachado, con un remolino del viento joven que caía de los tilos, dentro del que giraban murciélagos asechando insectos, una mariposa monarca adiestrándose para migrar, flores disecadas del tiempo de ñaupa. Hasta que un día, se los tragó la tierra a los tres.

Hubo mil versiones: que los habían visto en Moisesville, que ambos solían hacer lo mismo en cualquier lugar al que iban. Nos entraban por un oído y nos salían por el otro.

Excepto la inquietante certeza de una vecina, quien nunca dejó de asegurar que la Cirila se lo había comido “enterito” a Carranza, cosa que mi nonna aprovechó de inmediato para continuar con la intimidación, que hubiera debido proveerme de un sueño placentero.