Mi Tío Santi era el marido de la Tía Lita, hermana de mi abuela materna. La gente grande decía que era mi “tío abuelo político”, pero abuelo yo ya tenía uno, y con el que tenía, me sobraba. Adicionalmente, en esa época la palabra “político” era arbitraria: habían eliminado “Perón” del idioma, y no se la podía repetir ni en chiste.

En cambio, Tío Santi había uno solo. ¿”Tío político”? Multiplicar al Tío por tres --tío, abuelo y político--,afectaba su valor, y rebajaba el concepto mismo de su originalidad, cosas que yo no estaba dispuesto a resignar. Bastante me callaba “Perón”, que sonaba como un portazo y me encantaba.

Era un hombre delgado y alto, y tenía el pelo color rubio cenizo. Se lo peinaba con brillantina perfumada Atkinsons, lo que le dejaba la cabeza como un ojo de agua refulgente y fragante. Ponía un celo de insomne para que la raya diplomática estuviese recta, y lo lograba.

Eran años en los que las estaciones tenían la autoestima alta, de modo que el verano era verano, el otoño era otoño, y así. Los hombres usaban trajes de verano, invierno y media estación. Una exuberancia de telas: lino para el verano, popelina para la media estación, casimir merino para el invierno. El Tío se revestía con sus trajes, siempre grises en diferentes tonos, siempre impecables y caminaba hasta su mueblería.

Habitualmente, todos vamos hacia las cosas, como si partes todavía inexistentes de nosotros viesen adelante una oportunidad de despuntar. En cambio, al Tío le pasaba que los hechos venían hacia él, lo contoneaban, y seguían su camino. El efecto era que parecía estar siempre en el mismo lugar, aunque no fuera el mismo.

Tenía dos misterios, lo que para un niño equivale a tener dos tesoros: el dedo anular de la mano derecha, y el contenido del cobertizo que estaba en los fondos de la hermosa casa déco-racionalista en la que vivía con la Tía Lita.

Por algún motivo, el anular derecho no se podía articular. Era como una rama baldía y rígida, y nosotros, que pensábamos que él lo endurecía a voluntad, tratábamos de plegarlo en sus coyunturas sin haberlo jamás logrado. Allí estaba el misterio, el tesoro, a nuestro alcance, con su alma de seda de araña.

El cobertizo estaba siempre cerrado con candado. Las pocas veces que me dejó entrar, olfateé el olor a barniz, jugué con una boquilla de ébano, escruté un reloj Shinola para hombres descompuesto. En cambio, a los instrumentos de “carpintería de precisión” --así los llamaba él-- nunca me los dejó tocar. Se pasaba los sábados a la tarde y los domingos por la mañana fabricando objetos de madera que no mostraba.

Era una familia que tenía “buena posición”, como se decía entonces, y el Tío Santi se había “hecho un nombre”. O sea, que la gente lo saludaba con deferencia, y muchas veces yo lo veía en su trabajo, conversando con alguien que “requería de su consejo”. El aire del verano era tan resplandeciente que absorbía la luz, e incluso mirando hacia el piso hacía falta entrecerrar los ojos, por lo que recuerdo esas escenas --yo entrando en la mueblería, él hacia el fondo asesorando--, como episodios de teatro negro.

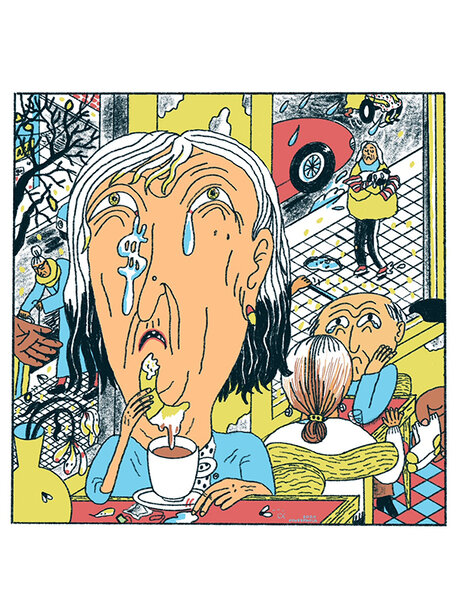

La Tía Lita había nacido líder. Cuando era hora de almuerzo y me demoraba, no tardaba en chistar: “¡Vení ninino, o te ca't dun un turchet en la testa!”, algo así como “te doy un coscorrón” Era costumbre mudar del castellano al piamontés, la lengua de la estirpe.

El Tío Santi la reverenciaba, pero con el paso de los años me he ido haciendo a la ideade que ese hombre debía por fuerza de disfrutar de otros alborozos. En la cuesta de la vida, no está mal la compañía exclusiva de una amazona. Pero cuando se alcanza la planicie, se empieza a sentir que es necesario diversificar el núcleo de devociones.

Tenían un Ford V8 cupé, de color verde cocodrilo, pero no recuerdo haberlo visto manejar jamás. No sólo en la ruta, sino tampoco en el pueblo. Detrás de los asientos delanteros había un espacio para que viajara uno más: allí empotraron a mi madre cuando hicieron el mitológico cruce a Chile.

Manejaba mi Tía cuando el Tío me vio a los gomerazos contra unas cotorras, en el terreno adyacente al ferrocarril. Era una gomera maravillosa, con una horqueta pulida, unas tiras de cámara de bicicleta poderosas, y la badana firme y alineada.

El Tío Santi se tomó dos o tres días y me dijo, como al pasar, mientras yo lo miraba deslizar la navaja por las mejillas, que me había visto, y que me iba a hacer un “obsequio” que me iba a sacar para siempre las ganas de matar pájaros. No fue en absoluto una reprimenda; sólo, una promesa. Y tras pasarse la toalla por la cara, bajó y se encerró en el cobertizo.

Pasaron dos o tres semanas, en todo caso una eternidad. Sabiendo que ya no podría hacerlo en el futuro, y por la ansiedad de la espera, yo andaba tirándole a lo que se moviera. Usaba como proyectil el fruto verde del árbol del paraíso, redondo, duro y pequeño, del que se decía que hervido servía para combatir a los piojos. El secreto del cobertizo, seguía escondido, como todos los tesoros.

Hasta que un día salió, con las dos manos en actitud de recoger agua. Entre ellas, había un asombroso pájaro de madera de palo morado. Las alas subían y bajaban con el solo expediente de presionar las plumas timoneras, la cabeza giraba hacia ambos lados, y tenía una expresión risueña. “Es un pájaro de té”, me dijo, “tu pájaro de té”. Yo no entendí qué tenía que ver la infusión con los pájaros, o con la madera preciosa, pero tampoco pregunté, contento como un dálmata con mi juguete. Del misterio había surgido ese tesoro.

Lo conservé conmigo durante décadas, hasta que una mudanza, un divorcio o una evasión lo dejó atrás. En algún sentido me acompaña hasta hoy, misterioso, perfecto como una sortija, apacible cuando lo acaricio en el recuerdo. No volví a tirarles a las cotorras.