Acabábamos de mudarnos a la casa de la calle Moreno, frente al Parque Independencia, pero yo seguía yendo a las reuniones del barrio del Abasto, el de la vivienda anterior. Sólo cuando podían los padres de algunos de mis amigos, en particular el de Hugo, el más peronista, el más vengativo.

“¡Charlatanes!”, los desterraba mi abuelo, sin destreza.

Volvía caminando: no eran más de veinte cuadras. Con el corazón soliviantado, durante esos atardeceres púrpura y saturados de comienzos del verano. “Regresarán a mi recuerdo todos los tristes desamparados de esta tierra”, decía Antonio -el padre de Hugo- que había dicho Evita. Desamparados estaban todos los que la querían; yo comenzaba a estarlo.

En los cenáculos crepusculares –apóstoles vetados, una planta baja, frases como plegarias–, informaban los mayores, decidían los “que tenían historia”, y nosotros hacíamos “diligencias”. Yo andaría por los quince.

Allí oí hablar por primera vez del japonés Toru Komesu, de quien se decía que tenía el cuerpo de Eva escondido en su casa y que había embalsamado el cadáver junto con un gallego. La mención iba acompañada de palabras como formalina, bermellón, bórax. Recortadas y agrias, así suenan hasta hoy.

El japonés vivía de camino a la nueva vivienda familiar, por Viamonte. Era una casa baja con un amplio jardín en el frente y rejas a la calle, racionalista, con retiros a los costados y sobrios remates en las esquinas. Una casa “caquera”, decíamos por entonces: cuantiosa y cuidada.

En mi imaginación atolondrada, pensar en que Eva estaba adentro y que sólo lo sabía un puñado, e imaginar una incursión restauradora, fue todo uno. Como los mayores no proponían nada, comencé a idear un plan cifrado. “Regresaba a su recuerdo”. Ya lo sometería a juicio de los que tenían historia.

El primer paso sería reconocer el terreno, lo que podía tener algunas variantes. Por ejemplo, tocar el timbre y preguntar por Komesu. Antes, me fijé en los muros del vecindario, en las rejas. En el jardín, había ejemplares de arce, mirto, un níspero. Y azaleas, muchas camelias. Resolví que el taxidermista se ocupaba del plantío.

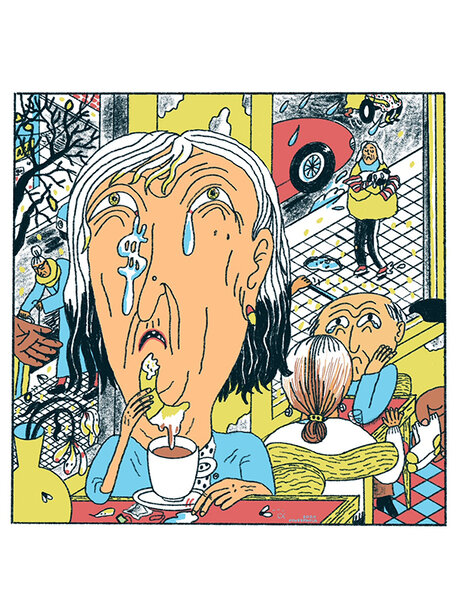

Triste y desamparado, condiciones del sopor adolescente, toqué el timbre un anochecer. Atendió el propio Komesu, o alguien parecido a quien me había imaginado. Bajo, de mandíbulas decididas y pelo negrísimo. Desde la vereda le pregunté a los gritos por las plantas. Bajó la cabeza como para embestir y vino a abrirme. Con mucha ceremonia me invitó a pasar. Eso no figuraba en el plan.

El interior era opaco y fresco y el japonés me señaló una especie de recibidor pequeño y me ofreció té. “Viene de Tokio, de mis mayores”. Le agradecí y decliné, mientras pensaba atropelladamente en mi situación. Empecé por preguntarle por los “no me olvides”, que llamábamos myosotis y que, aunque no había visto ninguno en el patio, le gustaban a Eva.

Habló y tenía un tic. Era extraño: a veces, se desviaba del hilo de la conversación, subía la mandíbula como un Mussolini de ojos rasgados y decía una serie de palabras en japonés (lo del idioma lo supe después). “¡Ha, hana, kata!”, mientras sacudía el pelo, “¡Chichi, haha, ani!”.

Como me gustaba la música, al igual que a Hugo, el hijo de Antonio, les puse melodía en la memoria y es por eso que a algunas las recuerdo. Nunca repetía la fulgurante y fugaz arremetida, y olvidé varias.

De taxonomía en fotosíntesis, pasaba el tiempo sin que me diera cuenta. Hablaba un castellano sin sombra de acento; me preguntó si conocía los conceptos polifiléticos y los monofiléticos. (“¡Tori, otaro, hae!”). Yo estaba más impaciente, que ávido de conocimientos vegetales.

Tal vez por eso, por lo dudoso pero apremiante de la esperanza, o por la ignorancia sobre mis facultades, la cuestión es que le pregunté por el cadáver de Eva. Así, de sopetón, tocado por la vara de la temeridad.

Turu Komesu se puso de pie, marcial, serio y –de algún modo– lunar, y me hizo el gesto de ir detrás de él. Nos internamos en la casa, que hoy me parece recta e interminable. De una sala amplia y de techos altos, pasamos a otra más estrecha y baja, todas pulcras y esmeradas, y a una tercera, un cubículo, completamente a oscuras. Encendió la luz.

Ante mí, el espacio se expandió y se enfrió, tomó un color ámbar y limón, algo empezó a agitarse en el fondo y, delante, sobre una losa de mármol suspendida del aire, estaba ella. Esa mujer. Cobriza y dormida. Extremadamente delgada. Hice el ademán de acercarme murmurando permiso, pero Komesu me aferró el brazo y repitió “Permiso”. “¡Kusa, kuki, ki!”.

Me quedé en el lugar y tan lentamente como se agitaba la pared del fondo, me fui dando cuenta de que se trataba de un diorama. Una escenografía, perfecta, como las azaleas, las camelias, el níspero. No sé durante cuánto tiempo estuvimos allí, y así. Ni tampoco de qué modo llegué a la puerta ni a la reja, que me devolvió a la calle.

Desanduve lo que me quedaba hasta la casa de la calle Moreno. Rumiando, tratando de entender. Los pobres apóstoles, los mayores, los que tenían historia, los que hacíamos diligencias. “Regresarán a mi recuerdo todos los tristes desamparados”. Eva no hacía distinciones acerca de origen ni distancias ni apariencias. Excepto para los oligarcas.

Resolví que dedicarse a la escenografía, a los jardines y tener tics no significaba no ser un desamparado más. Incluidos los hijos del Sol Naciente. Eva en Rosario, a salvo. ¿Quién era yo, con mis vacilantes quince años, para negarles la libertad de creer a los mayores, a los que tenían historia y hasta a los que hacíamos diligencias? Aunque yo no pudiera disfrutarla. Y ahí quedó todo.

Hasta ahora, no dije nada a nadie, nunca. Me daba vergüenza y, a fin de cuentas, siempre es mejor estar creído que ser desconfiado. Algunos deben recordar de qué se trataba.

Se trataba de lo que se trata. Hasta ahora.