![]()

![]()

![]() Domingo, 17 de abril de 2016

| Hoy

Domingo, 17 de abril de 2016

| Hoy

UNA NACIÓN DE PALABRAS

En 1916, los irlandeses se alzaron en armas después de siete siglos de ser colonia británica, en una rebelión conducida por poetas, maestros y sindicalistas. La Biblioteca Nacional festeja el centenario de esta revolución tan empapada de literatura con una muestra sobre los libros y autores de esa isla tan fértil en palabras, sobre los irlandeses que escribieron en Argentina y nuestros escritores de ascendencia irlandesa. Radar Libros recorre la historia del Renacimiento irlandés, el movimiento cultural nacionalista que comenzó reviviendo la vieja lengua local, se inclinó hacia las vanguardias de principios del siglo veinte y terminó en una guerra que prácticamente inventó la guerrilla urbana. Y que en el camino fue el suelo en el que crecieron figuras como Joyce y Beckett.

Por Sergio Kiernan

Por Sergio Kiernan

Irlanda es una nación elocuente. Siempre fue una tierra de escritores notables, un repositorio de libros y un tesoro de literatura oral en el que la palabra es un don y una herencia. Esta nación colonizada al fin de la Edad Media no pudo desarrollar una pintura nacional, o una arquitectura, pero se negó a integrarse, se mantuvo como nación y finalmente se rehusó a ser colonia a través de la palabra, la palabra contada, la palabra recitada, la palabra recordada. Los irlandeses tejieron un muro íntimo de palabras para seguir siendo irlandeses, una memoria de sagas y leyendas de los reyes propios, de baladas dolidas sobre héroes, mártires y sufrimientos, de canciones y oraciones que definían a su Eire como un lugar único y especial. Es un capital espectacular que sostuvo al país y su gente a través de horrores, humillaciones, masacres y un exilio como pocos pueblos tuvieron que sufrir. Se puede decir, sin exageraciones, que los irlandeses “hablaron” su identidad y sostuvieron su nación en palabras.

Para cuando Irlanda comienza a salir de su oscuro siglo 19, para cuando la política hace eclosión y se moderniza, ya hay pocas dudas de qué significa ser irlandés. Quien nace en esa isla, hasta tantos de la clase dominante, no puede ejercer de extranjero más que con un enorme esfuerzo o en un aislamiento difícil de imaginar. Cada nacido en esta isla es formado por una red de palabras, de leyendas y sagas que reflejan la vida independiente, surgen de una visión del mundo y se expresan en un inglés íntimamente formado por la vieja lengua irlandesa. Por atrás de la simplificación de católicos y protestantes hay una clara y fuerte división cultural entre los que se definen como irlandeses y los que protestan su lealtad a la corona, Que la mayoría de los católicos –lejos de una totalidad– opte por una y la mayoría de los protestantes –también lejos de la unanimidad– elija la otra, simplemente no es explicable en términos religiosos. Pocos irlandeses de un tipo u otro serían capaces de expresar este conflicto en términos teológicos, porque es fundamentalmente cultural y por lo tanto político.

Esta política estalla hacia fines del siglo 19 en una isla que, paradójicamente, está mostrando signos de estabilidad y tal vez viabilidad imperial. La cuestión religiosa ya hace años que no es más una discriminación legal y feroz, gracias a Daniel O’Connell, el Emancipador, y los fuertes movimientos políticos de dos generaciones anteriores. La tenencia de la tierra, el gran reclamo histórico de un país agrario, está siendo mediada por reformas parciales y graduales que descomprimen el tema. La Gran Hambruna de la década de 1840, que mató a centenares de miles y expulsó al exilio y la emigración a otros cientos de miles, había reducido la población a tal punto que ciertos conflictos sociales se moderaron malthusianamente, por la sencilla razón de que había más lugar para menos pobladores. Para los victorianos tardíos, la Cuestión Irlandesa parece solucionable por medios parlamentarios, devolviendo a la isla su parlamento y transformándola en un Dominio, como Canadá o Australia. Ni siquiera la cerrada oposición de los protestantes y los conservadores británicos pueden invalidar la idea, apenes bloquearla y demorarla. En este escenario aparentemente claro y definido, se produce el Renacimiento Irlandés, la batalla cultura que cambia la historia de Irlanda.

La nación irlandesa moderna se construye de una manera que invierte el proceso que nos resulta familiar a los americanos, que primero creamos nuestros estados y sostuvimos largas guerras de independencia, y forjamos una identidad cultural sólo a partir de tener un patronímico, una bandera y un gobierno propios. Como regla, tomó un par de generaciones para que surgiera una verdadera literatura nacional no derivativa, alejada de la imitación o la variación, capaz de expresar a un Melville, un Nabuco o un Sarmiento. Este proceso, por supuesto, se nutre y crece sobre las estructuras educativas y culturales coloniales, varía de acuerdo a la prosperidad de las viejas capitales y es muy influida por el accidente de la emigración desde la metrópoli. Pero toma décadas obtener una expresión nacional profunda que supere lo declarativo y sea originalmente americana.

Irlanda, en cambio, mantiene una cultura forjada en siglos de tensión con su metrópolis, en una interminable acción de retaguardia para preservar su identidad cultural. El proyecto de conquista inglés en la isla es anómalo e internamente incoherente, en parte por su muy temprano origen en el siglo trece, con el resultado de que se puede leer como una serie de reemplazos de la población por colonos, como en América o Australia, con esfuerzos de integración política, como en Escocia, y negociaciones fluidas, como en India. Son siglos de rebeliones y masacres, robo de tierras y propiedades, destrucción de la vida política y los canales de mediación, mezclados con intentos de “normalización” y prohibiciones de un autoritarismo absurdo, como la ilegalidad de la religión católica como tal y la penalización de uso de la lengua irlandesa.

Este conflicto secular crea un extraordinario conservadurismo cultural y religioso, y una notable equivalencia entre catolicismo y nacionalismo, simple de entender y difícil de cambiar. La transculturación de Irlanda nunca terminó de funcionar y hasta los emigrantes, doblemente aculturados por su nueva nacionalidad y el pase completo al inglés –o al español, en nuestro caso– mantienen un idioma muy propio, una manera de hablar peculiar, con parte del vocabulario en irlandés sobreviviendo en la entrecasa. La flexibilidad y adaptabilidad de la lengua irlandesa viene de antaño y tiene momento de extraña gloria, como el comienzo del siglo 17, cuando la última nobleza del país es destruida por los ingleses. Entre otras consecuencias, como el exilio de los Gansos Salvajes y la primera emigración a escala, esta derrota militar y política deja sin un lugar claro a los celebrados bardos de las cortes. Estos poetas, duchos en la improvisación y entrenados para ser verdaderas “memorias” culturales, eran mimados y mantenidos por sus mecenas nobles, que consideraban su fama un ornamento impar para su prestigio. Luego de la batalla de Kinsale, en 1601, los bardos quedan efectivamente desempleados y desamparados, y tienen que buscar otro público entre el pueblo llano. El resultado es un siglo terrible en lo político y económico, y un florecimiento notable de la poesía, la balada y la música del país. La riqueza de esta herencia es tal, que la música y la lírica de este siglo, y la que los bardos conservaron de siglos anteriores sigue siendo parte central del repertorio vivo de Irlanda, algo que puede escucharse con toda normalidad en un pub.

LA LIGA GAELICA

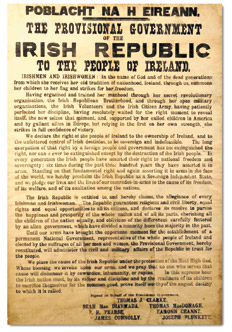

La declaraciòn de la República, el poético llamado al alma de un país que escribió más que nadie el poeta Padraig Pearse y que lee en la tapa una oficial del Ejército Irlandés.

La declaraciòn de la República, el poético llamado al alma de un país que escribió más que nadie el poeta Padraig Pearse y que lee en la tapa una oficial del Ejército Irlandés.También es una muy pesada historia de humillaciones mezcladas con glorias. La tensión cultural eclosiona políticamente en 1893 con la fundación de la Liga Gaélica, un grupo intelectual, artístico y docente creado para difundir, prestigiar y enseñar la lengua irlandesa, objetivo que se iría inmediatamente por las ramas. En ese año fundacional hay exactamente seis libros editados en la lengua irlandesa, que parece reducida al rol de dialecto de campesinos aislados en el oeste del país, con su calidad literaria limitada al interés de anticuarios, traductores de documentos antiguos y baladistas profesionales. La Liga, siendo explícita en su búsqueda de transformar la cultura en una herramienta de identidad política, logra una explosión inesperada de interés: para 1900 se imprimieron y vendieron medio millón de copias de libros en la vieja lengua, la mayoría manuales de enseñanza. Este número masivo indica que prácticamente ninguna familia del país dejó de comprar al menos una copia y lograr aprender algún rudimento del idioma. Que esta explosión de interés fue una expresión de nacionalismo se demuestra por la historia posterior del irlandés como lengua viva. Con noventa años de enseñanza obligatoria en las escuelas y de uso común en documentos y publicaciones, más medios exclusivamente escritos y transmitidos en irlandés, el idioma no pudo desplazar al inglés como real lengua de comunicación del país.

Esto no desmerece en absoluto el real objetivo del Renacimiento Irlandés, que no fue un movimiento conservador y tiene desde su origen un muy fuerte lado modernista. Entre los miembros de la Liga Gaélica y los muchos grupos patriotas que surgieron en ese final de siglo hubo conservadores que propusieron una vuelta al idioma y las formas pre–invasión, una reconstrucción imaginaria de una Irlanda “pura”. Esta minoría fracasó, como suelen fracasar los que exigen purismos, pero aportó a un rescate de lo propio, a un entusiasmo y una revaloración del carácter y la tradición de Irlanda. El contexto no era propicio, con la historia del país contada como una serie de fracasos sucesivos y de grandes vergüenzas como la Hambruna, producidas por una incapacidad para organizarse como país. El hecho es que Irlanda nunca tuvo un rey propio sino muchos “reyes”, nunca tuvo un Estado unificado hasta la actual república, nunca una vida política coherente hasta fines del siglo 19. La primera autoridad que se extiende a toda la isla es la británica, algo explicado ya hace cinco siglos con la frase EigceartnanEireannachféin do threascairiad do aoinbéim, “fueron los males de los mismos irlandeses lo que los derribó en un solo instante”. No asombra que la única salida para las tremendas crisis del país parecieran ser las regulares rebeliones perdidas de antemano, creadoras de más mártires, base para el carácter irredentista del pensamiento político irlandés. Es el espíritu que los emigrantes llevan y que expresan en una bandera única en su forma, el harpa de oro sobre el campo verde, con las palabras “Erinachuisle, Eringobragh”, Irlanda amada, Irlanda por siempre.

El Renacimiento Irlandés se para en revertir esta idea pesada, buscar modelos vanguardistas para reescribir la nación más desde París que desde Londres, construir una autoconfianza cultural, un sentimiento nacional y de comunidad, y recuperar la legitimidad de una manera irlandesa de ver las cosas. Este riquísimo proyecto no sólo es el cimiento de la revolución política de 1916, sino que es el suelo donde crecen figuras como James Joyce o Samuel Beckett, para citar dos nombres conocidos. Lo que dispara la Liga Gaélica y arranca tal vez como un folklorismo rígido, vulnerable a la burla, termina siendo un despertar nacional y una expresión de algo medio olvidado y oculto en esta nación. Cuando Irlanda recupera su palabra, se recupera como país. El estudioso Declan Kiberd, un especialista en este proceso, recuerda que ya en 1596 el poeta inglés Edmund Spenser, llegado a Irlanda espada en mano y con mando militar, recomienda a la corona decapitar a los poetas del país “porque son muy buenos poetas”. Spenser se dedica a saquear bibliotecas y quemarlas, y propone en un memorando oficial cambiarle a los irlandeses la ropa, hacerles cortar el pelo y prohibirles hablar su idioma, porque “si la lengua es irlandesa, el corazón termina siéndolo”. El Renacimiento Irlandés toma esta ajustada definición al pie de la letra, e invierte su intención.

Así, Irlanda primero se imagina libre y luego se libera, por medio de un movimiento político que lleva el extraño y resonante nombre de Sinn Fein, traducible como “nosotros solos” o “nosotros mismos”. Este proceso trasciende por mucho la esperable retórica de barricada porque es la construcción deliberada y pensada de un horizonte cultural, de una herramienta que recoge la tradición y la actualidad de los irlandeses para resignificarlas como cimiento de una nacionalidad. Irlanda, dice el Renacimiento Irlandés, es una nación preexistente a la invasión inglesa, una nación diferente de la británica, una nación con sus propias ideas, sus mañas y su genio. El deber de los irlandeses es recuperarla y liberarla, no crearla.

NOSOTROS MISMOS

Todo esto, a un siglo de la Rebelión de la Pascua de 1916, de la subsiguiente guerra de Independencia y de la proclamación de la República parece un resultado natural, destinado a ocurrir. El telescopio de la distancia en el tiempo borra la contingencia, la delicada secuencia de aciertos que la hicieron posible. Por eso es necesario recordar que el contexto del Renacimiento Irlandés es casi un aviso de que esta patriada cultural se iba a perder. Irlanda es una colonia británica absorbida formalmente por su metrópoli, con lo que las dos islas son oficialmente un país. No hay distancia, literalmente, porque Irlanda está pegada a su dominadora, a minutos de navegación. No hay ese hiato, esa lejanía que permite que crezcan cosas diferentes en la colonia, ni una real diferencia racial o económica, como la que puede existir dentro del Imperio con India o Africa. La presión cultural e identitaria que reciben los irlandeses es única y no tiene parangón en la historia del colonialismo: la posibilidad real, en serio real, de pasar a ser ellos mismos el colonizador. Masas enteras de irlandeses, por razones diversas, poblaron el Imperio y las colonias, sirvieron en las instituciones militares y civiles británicas, y se transformaron efectivamente en británicos, con acceso al status de bwana o sahib. Millones de británicos actuales tienen apellidos irlandeses sin ningún ruido cultural o étnico, y todavía existe la figura del West Briton, el “británico del oeste”, el nombre irónico del irlandés que habla y funciona como un británico en su propia isla.

Cuando el Renacimiento Irlandés comienza a cuestionar todo este aparato cultural, Gran Bretaña está en la cúspide de su poder político y militar. Despertar el orgullo por lo propio parece provinciano y limitado, parte del repertorio de los cómicos de la legua que en los escenarios de la emigración caricaturizaban su propia gente y la llevaban a la risa y la nostalgia sensiblera. Ser irlandés en ese fin de siglo estaba para la caricatura o para la desesperación, con lo que resulta astuto el recurso de relativizar la supremacía de Londres tomando como modelos a París o Nueva York. Lejos del tradicionalismo, el movimiento cultural subraya los derechos políticos de la mujer, tiene un fuerte contenido obrerista, explícitamente habla de modernizar la sociedad y se ve como un movimiento de masas. Por Irlanda y para los irlandeses se discute cómo reformar las escuelas, cómo distribuir libros, cómo fundar periódicos para llegar a todos. Se abren teatros, se escriben obras notables, se aceptan con abandono las tendencias más modernas, se cae en constantes conflictos con la censura, se escribe con belleza y complicación. El resultado es proclamar, en palabras de Joyce, a Dublín como una capital cultural y a Irlanda como el omphalos, el ombligo del mundo. Es una guapeada de las mejores, y resultó ser pregnante.

Estos irlandeses consideran, como escribió George Moore en 1900, que su lengua “es una herencia misteriosa”. Son los primeros en siglos en cambiar sus nombres y traducirlos de nuevo al irlandés, transformándose en Seamas, Padraigh y Eoinn, en Diarmada y en Sean, trabalenguas que deliberadamente “cierran” la identidad al de afuera. Es un momento de pasión por memorizar poemas interminables, recitativos que se instalan como normales en cualquier fiesta y reunión, y también de poder para la música folklórica. Esta generación siente el deber de escribir como nadie, de potenciar la dicha de hablar y usar la lengua como propia. Lo que se escribe en política es de una belleza y una altura emotiva rara en una actividad que suele abundar en abogados, pero que en el caso irlandés encuentra lo excepcional, como que la misma declaración de independencia haya sigo básicamente escrita por un poeta, Padraigh Pearse, y sea un llamado al alma. Este movimiento de buenos habladores y escritores, de lectores voraces, convoca a sus compatriotas “en el nombre de Dios y de las generaciones muertas” a un combate con olor a gesta. Tampoco es casual que a la bandera tricolor de la flamante República le unieran una verde con palabras: Irish Republic.

La rebelión de 1916 fue, en cierto modo, una patriada perdida, lo que Jauretche llamaría una chirinada, un gesto poético y una feroz forma de dar la vida por la patria. Fue también un anacronismo a la manera de los levantamientos de 1798, pensada para conmover y para despertar a los irlandeses. Funcionó en eso, pero la generación que tomó la posta y ganó la guerra de independencia ya tenía otra formación, otro horizonte y otras palabras. Sobre todo, tenían la voluntad y la imaginación de ganar, podían concebir una Irlanda que no cayera en el dolor del fracaso sino que tuviera su día y su retorno a la nacionalidad. Un país así fundado es un país que tiene a la literatura y a la palabra muy cerca de su centro. Irlanda es un país pequeño, nunca fue ni será una potencia mundial –conchabo para el que no tiene ni la escala ni la vocación– y no puede imponerse a otros más que por la atracción de lo suyo. Y es un país que pega fuerte en los escenarios culturales, un récord de premios literarios, un generador de música sin barreras, una tierra embebida de palabras. Los libros que forman la exhibición en la Biblioteca Nacional son apenas un fragmento de lo que guarda y produce Irlanda, un atisbo del garbo verbal de esa nación donde hasta los malos escritores son buenísimos. Y es justo que a un siglo de su rebelión rumbo a la libertad, sean libros los que forman este homenaje.

Algunos de los muchos libros exhibidos hasta junio en la Biblioteca Nacional, que incluyen la primera edición en castellano del Cuento de Hadas en Nueva York, de Donleavy, la primera de Dublineses de Joyce, y muchos libros de política e historia irlandesas.

Algunos de los muchos libros exhibidos hasta junio en la Biblioteca Nacional, que incluyen la primera edición en castellano del Cuento de Hadas en Nueva York, de Donleavy, la primera de Dublineses de Joyce, y muchos libros de política e historia irlandesas.

-

Nota de tapa

UNA NACIÓN DE PALABRAS

En 1916, los irlandeses se alzaron en armas después de siete siglos de ser colonia británica,...

Por Sergio Kiernan -

CECILIA SZPERLING

MUCHACHA OJOS DE PAPEL

Por Mercedes Halfon -

MARTíN KOHAN

EL QUE NO QUIERE VER

Por Fernando Bogado -

HENRY MARSH

DOLORES DE CABEZA

Por Violeta Serrano

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.