![]()

![]()

![]() Martes, 7 de julio de 2015

| Hoy

Martes, 7 de julio de 2015

| Hoy

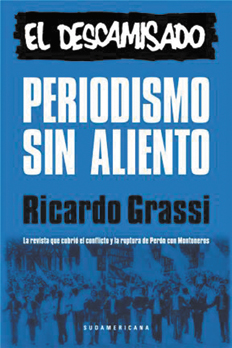

EL PAíS › ADELANTO DEL LIBRO EL DESCAMISADO, PERIODISMO SIN ALIENTO, DE RICARDO GRASSI

“La realidad es extraordinaria”

Fue el semanario de la JP y el montonerismo. Vendía 80 mil ejemplares, con picos de 200 mil. Catorce de sus trabajadores están desaparecidos. Ricardo Grassi fue su director –junto a Dardo Cabo–. En la actualidad vive entre Italia y Afganistán, donde dirige un grupo de medios independientes. El texto que se presenta es el comienzo del libro que será editado por Sudamericana.

Por Ricardo Grassi

Por Ricardo Grassi

Uno de los fotógrafos que trabajaba en la revista sintetizó: “Nosotros somos normales, es la realidad que es extraordinaria”. Abarca las apenas sesenta y tres semanas que fueron el preludio de los años más violentos y trágicos de nuestro poco sereno siglo XX. Refleja como ningún otro medio de la época la inesperada ruptura, dramática y tortuosa, entre Perón y quienes considerábamos que ese gobierno se había conseguido gracias a la resistencia peronista y que debía construir el socialismo. En ella, a los periodistas de mi generación, que crecimos de dictadura en dictadura, por primera vez no nos fueron necesarias las entrelíneas ni ocultar lo que pensábamos y elegíamos. Habíamos vivido esquizofrénicos, sobre todo a partir de 1966, cuando el teniente general Juan Carlos Onganía se instaló en la Casa Rosada interrumpiendo el gobierno democrático del radical Arturo Illia. A diferencia de dictadores anteriores, que iniciaban la opresión anunciando elecciones, Onganía vociferó la voluntad militar de quedarse para siempre. No les fue posible. La dictadura, inestable por la creciente movilización popular, duró siete años en los que a Onganía lo sucedieron otros dos dictadores, los generales Marcelo Levingston y Agustín Lanusse. Con el mismo ritmo, muchos de mi generación dimos el paso hacia la política y la resistencia activa contra los gobiernos militares. No éramos sumisos y nos sumamos sin retaceos y con alegría a las tareas para cambiar la vida. En 1973, un sol democrático pareció dejar atrás para siempre la vida clandestina y a los dictadores también. Una ilusión como cualquier otra, persistente aun al ir siendo devorados por la tragedia que envolvió a todos, incluso a aquellos cuyo única culpa fue tener algún amigo o pariente subversivo. También la de los dictadores es tragedia, porque es trágica la defensa con brutalidad de un orden inicuo por el cual estuvieron dispuestos a bañarse en sangre e hipocresía: al ser condenado a prisión perpetua por sus crímenes cometidos treinta y cinco años antes, Videla siguió creyéndose un justo católico víctima de vengadores. Ahora, sus huesos reposan en una tumba sobre la que deudos y acólitos pueden dejarle flores. El peso que acarrean los míos no es la derrota, que fue tan histórica, colectiva y mundial que disuelve el drama individual, sino el luto que el tiempo no destiñe y que las flores dedicadas a nuestros muertos hay que ofrecérselas al viento, al río, al océano Atlántico y a la vasta tierra anónima. De tamaño un poco menor al tabloide, los ochenta mil ejemplares semanales, con picos de 200 mil, se esfumaban de los kioscos. Pasó a ser un deporte afanarle el ejemplar a quien lo había conseguido antes de que se agotara; se calculaba que cada copia la leían al menos diez personas. Dos millones de lectores semanales. Escuelas en rincones remotos del país la usaban para enseñar episodios de la historia argentina cuyo guión escribía un maestro mundial de la historieta, Héctor Oesterheld, y al que le ponía imágenes asombrosas un gran dibujante y artista, Leopoldo Durañona. El Descamisado definió un estilo nuevo en el periodismo argentino que sus enemigos imitaron enseguida. Fue un ejercicio de lenguaje ya estudiado por semiólogos, de periodismo popular y militante que rechazó el corsé aburrido de las publicaciones de la izquierda tradicional, innovó el concepto gráfico y acertó con un estilo fotográfico inspirado por aquella realidad. Era caliente, hecho por cronistas y noteros notables, buenos fotógrafos y diagramadores que aún no se llamaban diseñador gráfico ni director de arte, todos con la misma pasión para ir a rincones del país donde nadie iba y para trasnochar cuantas veces fuera necesario.

Aunque expresaba oficiosamente una política, el secreto de su éxito fue haber elegido hacerlo con criterio periodístico y con la misma creatividad comunicativa que caracterizó a la militancia de la Juventud Peronista, la JP, y del montonerismo en su conjunto. Hay algo más que explica el suceso: en sus páginas estaban “los pobres” como en ninguna otra publicación. En la nuestra, pobres y desamparados aparecían peleando. No lloraban, exigían. No estaban resignados a ser pobre gente o revoltosos, como se los presentaba en la mayoría de los medios, sino apropiándose de sí mismos y reclamando con sus nombres y apellidos una vida digna. Así pudo ser la revista que ellos querían cada semana y de allí emergió otro hecho sin precedentes para una publicación tan masiva: cuando la política empezó a complicarse, los miles de ejemplares semanales se convirtieron también en el instrumento de comunicación para que cada uno y cada agrupación del montonerismo supieran hacia dónde rumbear. Por eso nos clausuraron tres veces. Los intelectuales solemos analizar sobre todo las palabras, pero en El Descamisado y sus sucesoras resultaron centrales la relación gráfica-texto, el estilo fotográfico inédito, la historieta, los titulares y que los grandes reportajes y las crónicas fueran tales aunque también bajaran línea. Todo ello en un marco excepcional que quienes hicimos la revista no vacilamos en aprovechar: del primero al último día pudimos comunicar y operar culturalmente sin censura ni restricciones, aunque la inseguridad haya ido en aumento a partir de la masacre de Ezeiza, el 20 de junio de 1973.

En ese espacio insólito para nuestra generación, irrumpieron El Descamisado, primero, Militancia, ¡Ya! y el diario Noticias, después. Todos, cada uno con sus matices políticos y editoriales debido a diferentes orígenes y objetivos, retomaron los pasos de publicaciones antiguas como Azul y Blanco y otras más inmediatas como Cristianismo y Revolución, el Diario de la CGT de los Argentinos, Crisis, Nuevo Hombre y la uruguaya Marcha. Muchos de los que hicieron el Desca fueron asesinados: catorce. Los que seguimos vivos conservamos energía para contar lo que hicimos, que algunos han analizado sin que hasta ahora hayamos dicho lo nuestro. Para hacerlo, también tuve que releer toda la colección de principio a fin, como hacía cada semana con el ejemplar aún caliente, que es cuando se descubren las picardías del fantasma de la imprenta. Aunque más de una vez me avergüenzan tonos y giros que hoy no usaría, ha vuelto a contarme un momento de gloria, muchos de lucha y los pasos inciertos que desembocaron en un profundo callejón sin salida.

He buscado no escribir para mis coetáneos –aunque en ellos pienso al hacerlo–, sino para nuestros hijos y nietos. Este libro pretende ser la pintura de la energía de una época y de mi generación, como me sugirió Lilia Ferreyra conversando en un bar de Buenos Aires. “Ese libro aún falta porque es difícil lograr escribirlo”, dijo con la brevedad y la precisión que la caracterizaban. Fue aquel, el fin de los años ’60 y principio de los ’70, un prodigioso momento histórico mundial de síntesis cuya claridad deslumbró. Nuestra juventud hizo el resto, sin contar con que la ingenuidad es siempre parte de ella. Si alguna vez la percibimos, la llamamos pureza y amor, que elegimos no enturbiar con el cálculo. Un militante no es un político; se compromete con una elección sin esperar más que la felicidad que le da sentir que hace, con otros, algo nuevo en lo que cree y que da sentido a su vida. Son las circunstancias las que llaman militancia a lo que debería ser el modo de vivir: con otros, para todos.

Con la mirada relativamente lejana del tiempo y la relectura de esas sesenta y tres semanas, se entiende que éramos protagonistas en un desenlace que no podíamos considerar ineludible. Con las armas de la democracia, como en los casos de la Argentina breve de Cámpora y sobre todo en el Chile de Salvador Allende, se amenazaban las bases de un sistema que no estaba dispuesto a morir. Por eso persiguieron, torturaron, mataron, y con el fin de que ni quienes huían pudieran salvarse, los Estados militarizados de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, con la complicidad de Estados Unidos, se coordinaron bajo el Plan Cóndor. Aunque la realidad misma nos iba evidenciando el plan y el papel de su cómplice, recién en estos últimos años hemos podido acceder a detalles documentados que incluyen, en nuestro país, el aval otorgado a la obra criminal de la junta militar dirigida por Videla. De las memorias posibles, la más fácil pero incompleta es la que componen cifras y documentos. Alguien los registra y acumula, siempre. También están quienes necesitan que lo oculto atroz se sepa porque no soportan su peso. Luego alguien busca todo y lo encuentra, algún otro logra ser el vehículo de confesiones. El Desca, en cambio, es otra memoria. Se convierte en tal, revisitándolo. La evidencia de lo que no sabíamos ni entendíamos adquiere algún tipo de lógica al examinarlo y ponerlo al lado de cifras y documentos, conocidos cuando el tiempo cómplice del poder autoriza a revelar secretos que oculta para proteger a los responsables directos. Recorrer y narrar en el presente la crónica vital y exasperada que El Desca construyó hace que esta sea también una obra de ficción. El desafío es no traicionar la ficción con el conocimiento adquirido mucho después. Es mejor decir desde el principio que es muy probable que haya fracasado. La memoria, además de frágil, puede ser fantasiosa al recomponer hechos que dibujan el hilo que oscila entre lo que somos o creemos ser y lo que fuimos.

Que todo depende del cristal con el que se mira ya nos lo enseñó el saber popular apropiándose de un verso de Campoamor. Mi cristal, rayado al cabo de cuarenta años de caminante y con una mirada crítica, opone a la eventual infidelidad de la memoria las certezas del tono de una voz, la luz de un momento de miedo, alegría o serenidad, las sensaciones del triunfo y la derrota, la adrenalina del fervor o del animal acorralado, el recuerdo tan asombrosamente preciso de la manera de reír, gesticular y enojarse de un amigo, un compañero o un enemigo, el amanecer sin sombras del 20 de junio de 1973 en Ezeiza, el sol que inundaba mi oficina el día que asesinaron a José Ignacio Rucci o la contrastante serenidad de la casa en la que Mario Eduardo Firmenich nos contaba cómo habían matado al teniente general Pedro Eugenio Aramburu. Todo ello, inmune al paso del tiempo, para bien –y para mal, también–, me acompaña y aquí está. En el recuerdo, los momentos de la vida junto a los muertos queridos quedan tan intactos como ellos. El tiempo no les cambia los gestos, no les aja la piel ni les apaga los ojos. Serán siempre veinteañeros.

Al escribir sobre aquellos vivos ahora muertos se cuela la contradictoria sensación de recuperar algo que está perdido pero está, que murió pero vive y que para satisfacer el deseo irracional de regresar a aquel nosotros apasionado bastaría extender los brazos, reacomodar un par de piezas y retirar a tiempo aquellas que desarticularán la ilusión y matarán a mis amigos. El deseo no permite cambiar el pasado ni prever qué infinitas cuanto improbables carambolas lejanas determinarán un presente. Entonces se vuelve a un dolor seco.

Todo es hoy y en el hoy que éramos en 1973 había demasiadas cosas que no sabíamos y muchas que no pudimos entender ni aceptar. Era similar para otros actores de ese momento, Perón el principal de ellos. Sabía que su muerte se aceleraría si se hacía cargo de la presidencia y sin embargo no pudo no hacerlo. No hay razón alguna para pensar que fuera un aliado de quienes con determinación querían eliminar el potente y prepotente impulso revolucionario del Cono Sur, ya que tampoco el plan antiimperialista de Perón podía gustarles. Sin embargo, el General no quiso, no logró o no supo impedir la tragedia en ciernes. Es así que el cristal de mi memoria es el único que nos queda: los otros dos con quienes escribir estas páginas podría haber sido una nueva aventura juntos –Jarito (Enrique Walker) y Yaya (José María Azcone)– fueron desaparecidos el 17 de julio de 1976 y el 18 de mayo de 1977. Sólo nosotros tres tuvimos la visión desde el principio y hasta el final de esa revista. Como los caprichos de la memoria no justifican el olvido y soy el único que quedó para contarla toda, solitario frente a la pantalla he acosado a las caprichosas y huidizas palabras en el intento de pescar las exactas para transmitir sabores y humores en los que reside aquello que fuimos. Cuando se me escapa la solemnidad, es Yaya el que me da un golpecito en la nuca; si exagero con la ironía, es Jarito el que me mira con el ceño fruncido y el gesto de ¿te parece? Eramos duros, no cínicos. Fueron imprescindibles aquellos que no son desaparecidos y conservan sus propios cristales. Con algunos pudimos encarar el ejercicio que no habíamos hecho cuarenta años atrás, cuando cabalgábamos la ola: conceptualizar algo de aquello que nos brotó sin teoría aunque no a la buena de Dios, porque si la revista hizo historia fue también por el profesionalismo de quienes trabajamos en ella. Así surgió este caleidoscopio de una época tan breve como decisiva a la que solo he tenido que agregarle cómo y por qué hacíamos la revista y el modo editorial en el que resolvimos encrucijadas políticas dramáticas para las que el libreto previo ya no me permitía entender qué diablos iba haciendo Perón contra su juventud maravillosa. Aclaro que El Descamisado no es el fruto de alguna juventud maravillosa –cliché que fue y sigue siendo manipulado– sino de la historia tejida desde nuestra independencia y, en los tiempos más recientes que condujeron a las sesenta y tres semanas que cubrió, de años de mordazas nacionales que muchos se resistieron a aceptar, mostrándole a mi generación un camino y dándole lecciones.

-

UNA ENCUESTA NACIONAL COLOCA AL FRENTE PARA LA VICTORIA A UN PASO DE EVITAR EL BALLOTTAGE

Los primeros números sobre las PASO

Por Raúl Kollmann -

ELECCIONES PORTEñAS

Sondeos acertados

Por Raúl Kollmann -

LA RESPUESTA DE SCIOLI A MACRI

“Con ideas distintas” -

MACRI EN EL GRAN BUENOS AIRES

Tocando timbres - Contra la polarización

- Pronósticos de Carrió y Sanz

-

Números, política, matices

Por Mario Wainfeld -

MAURICIO MACRI TENDRá MáS PRESENCIA EN LA CAMPAñA PARA LA SEGUNDA VUELTA

Con la estrategia de nacionalizar

Por Werner Pertot - La boleta electrónica

-

EL FIT Y AYL NO APOYARáN A NINGúN CANDIDATO

La izquierda llama a votar en blanco -

LOUSTEAU DIJO QUE “EXISTEN PRESIONES” PARA QUE NO VAYA AL BALLOTTAGE, PERO RATIFICó SU POSTULACIóN

“Es evidente que alguien está nervioso”

Por Miguel Jorquera -

EL FRENTE PARA LA VICTORIA TODAVíA NO ANUNCIó SU POSICIóN

“No vamos a hacer ninguna aventura extraña” - Socialistas con Domínguez

- El FpV obtenía otra banca

- Recorrida por Avellaneda

-

LAS ESCUCHAS ESTARáN DESDE HOY A CARGO DE LA PROCURACIóN GENERAL

No sólo un cambio de manos

Por Irina Hauser -

APELó EL FALLO DE FURNARI

Cabral, sin per saltum -

COMENZARON LOS ALEGATOS EN EL TERCER JUICIO POR LOS CRíMENES DE LA ESMA

El principio del final

Por Alejandra Dandan - La Casa de la Memoria

-

ADELANTO DEL LIBRO EL DESCAMISADO, PERIODISMO SIN ALIENTO, DE RICARDO GRASSI

“La realidad es extraordinaria”

Por Ricardo Grassi

ESCRIBEN HOY

- Alejandra Dandan

- Beatriz Vignoli

- Ben Chu

- Cecilia Hopkins

- Darío Pignotti

- Eduardo Febbro

- Eric Nepomuceno

- Federico Lisica

- Fernando Artana

- Gustavo Veiga

- Horacio González

- Irina Hauser

- Javier Lewkowicz

- Lorena Panzerini

- Marcelo Justo

- Mario Wainfeld

- María Daniela Yaccar

- Miguel Jorquera

- Pedro Lipcovich

- Raúl Dellatorre

- Raúl Kollmann

- Ricardo Grassi

- Rodrigo Alonso

- Sergio Sánchez

- Silvina Friera

- Soledad Vallejos

- Werner Pertot

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.