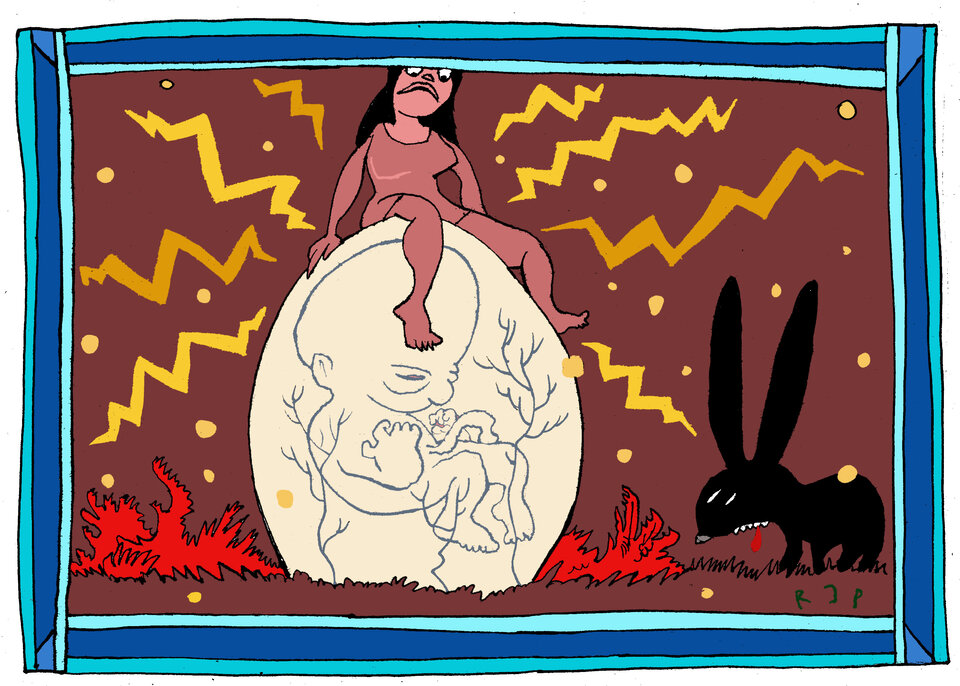

El cuento por su autor

Durante años tuve en la cabeza la imagen de una tía lejana. Ibamos a pasar con mi familia unas vacaciones a su casa, en Diamante, provincia de Entre Ríos. Mis padres decían que esa tía no podía tener hijos. Me acuerdo de verla de pie, en la puerta de una casa cuadrada de campo con parra, las manos debajo del delantal, esperando la llegada de los primos de Buenos Aires. Nunca supe qué hacer con esa imagen, hasta que una tarde, mientras acomodaba libros en el depósito de una librería, abrí uno al azar y leí la palabra “empolló”. Algo hizo clic y la imagen se convirtió en una idea. Una mujer encontraba algo en su campo y literalmente lo empollaba. Llegué a mi casa y empecé a escribir. No sabía qué iba a pasar, o que forma podía tener lo que ella engendraba. Había leído el libro de Doris Lessing, El quinto hijo, una oda a los miedos de la maternidad pero me parecía que mi personaje, a diferencia del de Lessing, no miraba a su hijo con distancia e incredulidad, sino que en su estupor, se entregaba al deseo de manera ciega. Así que al segundo día de escritura entendí qué había adentro de la cosa y el movimiento se precitó hacia un final para cerrar esa imagen que había estado fija durante tanto tiempo en mi cabeza.

En un principio

Eran las diez y media cuando salí con la manguera y un balde para limpiar las conejeras. Carlitos estaba afuera, repartiendo. Tardaba siempre un poco más porque la camioneta era nueva y le gustaba andar un rato. La primera jaula por la que paso siempre es la del conejo negro. Como vendemos pelo blanco, Carlitos lo tiene de mascota. Un conejo más para alimentar, con los tres mil que tenemos, no hace la diferencia. Al pasar, me di cuenta que el conejo negro estaba pariendo. El bicho no está cerca de los otros, era raro que estuviera preñado. No hay que hacerles nada cuando están pariendo, porque si una está muy cerca o les quiere sacar las crías muy rápido, las madres se ponen nerviosas y pueden matarlas. No le conté nada a Carlitos cuando volvió. Almorzamos y él se fue a dormir la siesta. Fui a ver cómo estaban las crías. Era tarde, el conejo negro se las estaba comiendo. Abrí la jaula, y lo agarré del cuello, pero el bicho me mordió y cayó al piso. Los cuerpecitos sin pelos colgaban como larvas de los alambres. Traté de salvarlos o revivirlos, pero me quedé mirándolos con tristeza. Limpié la conejera y llamé a los perros para que se comieran los restos que caían al pasto. Llegó el Bayo que se los comió de un solo bocado. Al verlo me di cuenta que el conejo negro no estaba cerca, que así como el Bayo se estaba comiendo esto, los otros dos perros podían dar con el conejo negro y comerlo. Busqué debajo de las conejeras. Fui por el camino que lleva hasta la tranquera. Corrí hasta la otra punta del campo, donde Carlitos le armó el corral a su caballo. Corrí por los pastizales, cuando escuché unos ladridos del galpón, donde Carlitos guardaba antes el pelo. Los dos perros le estaban ladrando al conejo, que intentaba esconderse entre pastos secos. Los ahuyenté y al conejo lo agarré por las orejas. Cuando me agaché, vi algo oculto entre el pasto. Una cosa blanca, con algunas formas que parecían venas, o un adoquín blanco y redondo. Me acerqué con el conejo, y moví los pastos. Era una superficie ovalada. Llevé el conejo a su jaula y volví rápido para ver qué era. Saqué el pasto amarillo y me llevé una sorpresa: era... era un huevo. Al menos eso parecía, un huevo enorme. El pasto le hacía de nido. Miré para todos lados, porque tampoco quería que nadie viera lo que había encontrado. Puse el coso sobre la base, qué tanto, ¡un huevo! Lo desenterré, me llegaba hasta la cintura. Fui a buscar las llaves del galpón, abrí la puerta y llevé el huevo a rastras hasta meterlo adentro. Armé un nido con alfalfa y pasto seco, puse el huevo. ¿De qué podía ser eso? Era demasiado grande para ser un huevo de un animal conocido. Aunque, Cito, otro hermano de Carlitos, encontró un pulgón del tamaño de un gato, lo barnizó y lo colgó en la cocina, yo podía encontrarme con un huevo así. Escuché a Carlitos llamándome. Le debió parecer raro despertar de la siesta y no encontrarme en la cocina, con el mate listo y la manteca y el pan. Tapé el huevo con una sábana. Me acerqué hasta la puerta y miré por entre las maderas. Carlitos caminaba por la huerta de la casa, no sabiendo qué hacer, tan acostumbrado que está a mí. Se metió a la casa y yo salí del galpón tratando de no hacer ruido.

***

La noche era fresca. La luna estaba medio llena, o menguante, no soy como mi hermana Marcia que siempre sabe cosas de los astros y las cartas. Carlitos dormía, y una vez que empieza a roncar nadie lo levanta hasta las cuatro de la mañana, cuando va al baño. Salí de la casa, tenía tiempo, de diez a cuatro, como para... qué sé yo como para qué. Abrí la puerta del galpón. Llevaba una vela, aunque la prendí me dio miedo. Por más que duerma como tronco, Carlitos tiene una antena para lo que pasa en su campo. Apagué la luz. Corrí el manto sucio pensando que el coso podía haberse empollado y algo muy raro podía pasar. Entonces pasó: me quedé mirando el huevo, con cuidado lo toqué, y tuve en mis manos un calor, y no supe si era un calor mío o un calor que venía de adentro del huevo, y una idea me nació en la cabeza y miré alrededor con vergüenza. Acerqué unas cajas de madera y con mucho cuidado me senté arriba del huevo. Tanta vergüenza me dio que me reí y me tuve que tapar la boca. Era como si lo estuviera empollando, como si yo fuera una gallina ponedora, y la verdad que si otro me hubiera visto en esa posición, además de mucha vergüenza me habría dado pena por mí misma, pero tenía que hacerlo, era el calor, el calor que sentía al tocar eso, y que ahora, sí, sabía era mío, un calor mío, igualito al calor que siento cuando me toco en el baño. Pasaron las noches. Carlitos nunca se despertó, ni se enteró de que yo me sentaba seis horas de noche y cuatro de día, arriba de ese huevo, y que a veces me movía, como las pocas veces que me moví arriba de Carlitos. Cada noche sentía un calor entre mis piernas y mis pechos y mi estómago, y mi calor pasaba a eso, a eso que era mío y de nadie más, y yo sentía que estaba dando cosas mías a algo que también era mío, y si bien estaba afuera para mí estaba dentro. En ese tiempo tuve más hambre que nunca, estaba cansada, y a pesar de que no dejé ni una mañana de darle de comer a los conejos, no tenía fuerzas suficientes para las tareas de la casa o para hacer la comida, menos para la huerta, o acogotar y pelar las gallinas o ayudar a Carlitos cuando mata un chancho, las cosas que hacemos. Carlitos se daba cuenta. Me preguntaba, qué te pasa Flora, y yo, nada, estoy bien, Carlos. Pero insistió y fuimos a Paraná, al médico que trató a mi familia, a mis papás y a mis hermanas y hermanos, a pesar de que algunos murieron, y el medico quiso hablar conmigo a solas, me preguntó si sentía un cambio en mi cuerpo y le dije que no, si sentía algo acá, en el vientre, dijo, le dije que no. Con cara de pensar se me quedó mirando. Y al final me dijo que eso que me pasaba -hambre de cosas raras, cansancio, vómitos- le pasa a las mujeres que se creen embarazadas. Se llama “embarazo psicológico”. Tenía que no pensar tanto en chicos, que pasara más tiempo con mi esposo que me necesitaba. Me miraba como cuando dijo que quizás nunca iba a poder tener hijos. Salí del consultorio, subimos al auto, volvimos a casa, los focos iluminaron las conejeras y esa noche pasó.

***

Sentí un movimiento, nada parecido a lo que venía pasando en los casi cuatro meses que estuve sentada arriba. Patea, pensé. Hay algo adentro. ¿Qué hice? Pensé en avisarle a Carlitos y me contuve, esto era mío. Agarré un palo y me quedé parada media hora. Apoyé mi mano y volvió a vibrar. Una idea me iluminó, ¿qué estás haciendo, Flora? El huevo se puso horizontal con la vibración. No pude contener las lágrimas. Flora, pensé, por nada en el mundo vas a llamar a Carlitos, esto lo vas a solucionar vos, dije en voz alta, y mi voz sonó como si otra persona me estuviera diciendo qué hacer. La sorpresa me paralizó, la superficie del huevo estaba rajada y por entre la rajadura brotaba un líquido viscoso, una gelatina a medio hacer. Una ola de tufo me hizo voltear. Estaba a tiempo, todavía estás a tiempo, pensé, y cerré con fuerza mi mano en el palo, podía terminar con todo esto antes de que todo empezara. No iba a matarlo sin saber qué era. Además, ¿por qué lo había hecho? El huevo volvió a vibrar y salió de su nido dejando una línea de ese líquido viscoso, hasta que chocó contra una columna que sostenía el techo del galpón. La rajadura se ensanchó. Algo asomó. Estaba muy oscuro, prendí ahora sí la vela, y pude verlo. Era como una pata, llena de eso viscoso que chorreaba. La pata se movía como las convulsiones que tenía mi hermana más chica, Lucía, antes de morirse. Mi cuerpo se relajó. Corrí las astillas de la cáscara de la pata y vi dedos. Eso no era una pata, era un pie como el mío. Algo me tocaba en la pantorrilla, descubrí una mano que atravesaba la cáscara. Ya no estaba asustada porque sabía, algo me lo estaba diciendo, que no había peligro, algo dentro de mí lo decía. Lo dejé hacer, la cáscara se partió al medio y la luz de la vela, mezclada con la luz blanca de la mañana, iluminó una cabeza, unos ojos cerrados, una boca sin forma, una nariz, unas manos que se agitaban con los puños cerrados, entonces me puse a llorar y me mordí el labio y saqué los pedazos de cáscaras y me saqué la blusa verde y le limpié esa masa blancuzca y viscosa, limpié al bebé que ahora, ahora sí, después de tocarlo, se puso a llorar, a hacer berrinches como un bebé normal, y yo lo apreté contra mi pecho y le dije shhhhhh, y lo acuné, lo protegí del frío, le saqué el polvo, y ahora sí, ahora sí pude parar de llorar.

***

La noticia corrió por el pueblo. Todo el mundo sabía que con Carlitos habíamos tenido un hijo. Carlitos se mostraba distante, cuando se lo mostré no quiso saber nada, pero al cabo lo convencí. El siempre había querido tener alguien en su campo que lo ayudara, ¿y qué importaba si era criado y no nacido? Nadie preguntó de donde lo habíamos sacado, pero que cuando una no está las viejas te sacan el cuero. En casa usamos la habitación que tenemos para cuando se vienen los primos de Buenos Aires. Pusimos una cuna que nos había dado Mónica, una de las hermanas de Carlitos, y le compramos un colchoncito. Le costaba dormir. El bebé tenía siempre hambre. Le daba leche de la mamadera que al rato pedía más. Los bebés son así, dijo Mónica, no hay que darles mucho cuidado, ni cariño tampoco, porque cuando vayan a ser grandes tienen que enfrentar los problemas de la vida con pocas defensas. A pesar del hambre, no engordaba. Una noche, mientras Carlitos miraba la televisión, fui a llevarle la mamadera. Ni bien la terminó empezó a gritar y a moverse tan fuerte que rompió la cuna de una patada. Traté de que se calmara, llené otra mamadera, y cuando volví al cuarto del bebé, Carlitos lo estaba mirando desde arriba. Qué pasa, dije, me puse entre él y el bebé. Movió la madera rota con el pie y salió de la habitación. Alcé al bebé en mis brazos y lo acuné. Estaba un poco más pesado. Pasé la mano por su espalda, y sentí como si estuviera acariciando una piedra. Le descubrí la espalda y vi que tenía como una bolita de grasa saliéndole de la espalda. Se lo dije a Carlitos que me miró sin expresión. Fuimos con el bebé para lo del médico en Paraná. El médico me preguntó nada más si el bebé tenía un asistente social, y yo, como estaba sola, le dije que sí, y entonces él hizo sí con la cabeza, y lo único que dijo es que hay que tener cuidado con los chicos que abandonan en las puertas de las casas, porque uno nunca sabe qué pueden llegar a tener, pueden estar enfermos, o tener una enfermedad contagiosa, hay que llevarlos rápido al médico para ver en qué estado se encuentran. Lo puso sobre la camilla y le escuchó el corazón. Dijo que le iba a sacar sangre para hacerle análisis. Los resultados estarían en poco tiempo. No sabía bien qué era eso de la espalda, pero podía ser un sobrehueso normal. El bebé pasó por mucho estrés me dijo el médico, esas cosas las manifiesta el cuerpo. A los pocos días fuimos a buscar los análisis. Estaba perfecto. No me pareció neceario decirle al médico que a pesar de tener un mes el bebé ya tenía las muelas de juicio. Al cabo de otro mes dejé de pasearlo en cochecito por las calles del pueblo. Era más prudente. Además, con todo ese trapo que le ponía en la cara por el sol (para mí que era el sol lo que le sacaba esas manchas rojas en la cara y en los bracitos) casi ni podía respirar. El silencio de Carlitos me ponía cada día más nerviosa. El trabajaba más de la cuenta. Los viernes por la tarde volvió al bar, donde antes iba a tomarse una grapa con sus hermanos y otros hombres del pueblo. No estaba yendo porque se había peleado con Cito, su hermano. Una noche, el bebé empezó a hacer unos ruidos raros, como si se ahogara o estuviese bajo agua. Me asusté, entré en la habitación, prendí la luz de arriba y me acerqué a la cuna. Vi que tenía algo raro en la boca. Estuve toda la noche despierta tratando de hacerlo dormir. No lloraba, hacía ese ruido, como si quisiera hablar con gruñidos. A la mañana, después de comer, yo estaba lavando los platos, casi al borde del llanto, porque lo sentía a Carlitos sentado a la mesa vacía con los dedos entrelazados, mirando el mantel de plástico, esperando que yo terminara, mientras el bebé gruñía y rompía la cunita, entonces me sequé las manos, y cuando me di la vuelta le dije que iba a ver cómo andaba el nene, Carlitos me dijo que me sentara, se hizo un silencio entre los dos, y me habló, me habló mucho más de lo que me habló en toda nuestra vida de casados. Yo escuché. Y él tomó la decisión.

***

Teníamos que celebrar los cien años de la llegada de los antepasados. Nos tocaba a nosotros poner el lugar. El cuarto volvió a ser para las visitas y dejé todo listo para cuando llegaran los primos de Buenos Aires. Almorzamos y cuando terminamos de comer escuchamos la bocina de un auto. Carlitos salió de la casa. Yo esperé y como al rato salí, y me puse debajo de los paraísos con las manos en el bolsillo del delantal. Nos saludamos. Era el primo médico de Carlitos, hijo de Agustín. Me saludé con su esposa y saludé a sus tres hijos, dos nenas y un nene. Estaban mucho más grandes que cuando los había visto por última vez. Andaban en esa edad cuando parece que quieren conocer todo, cuando una descubre el campo enorme. Les mostré las piezas y Carlitos llevó a las nenas y al nene a conocer el caballo. Ese día no durmió la siesta, pero yo me hice un hueco para ir al galpón. Carlitos le estaba mostrando al nene donde le cortaba la cabeza a las gallinas y las dejaba desangrando. Me miró entrando en el galpón. El nene le preguntó que había adentro y Carlitos le dijo nada, ¿una vaca? preguntó el nene, y Carlitos dijo, sí, una vaca, pero no se puede ir a verla, está pariendo. Al día siguiente fue la celebración. Hubo un torneo de caza de palomas y de cotorras con rifles de aire comprimido y escopetas de verdad, como la que tiene Carlitos, y Carlitos le ganó a Cito, que para mí que seguían peleados pero en esos días tenían que estar juntos, sin importar las diferencias. Se comió el lechón frío que se había cocinado durante toda la mañana, con ensaladas comunes y rusas, con vinos y jugos. Comimos mucho y Carlitos se puso a tocar al acordeón algunas músicas que tocaba su padre con el gorro verde que guardaba para estas ocasiones. Por la tarde comimos struddels, se tomó mucho mate hasta que le vimos la cara de cansados al primo de Carlitos y a su esposa. Yo busqué a sus hijos con la mirada, no los vi cerca. Estábamos en ronda, los casi cuarenta o más que éramos. Me paré y me alejé, pasé por el frente de la casa y caminé hasta el lugar donde Carlitos le corta la cabeza a las gallinas. Antes de llegar vi a una de las nenas que estaba en el pasto jugando con una muñeca. Me acerqué y le pregunté por sus hermanos. La nena siguió jugando, no me contestó. Escuché el llamado de la madre que se hacía oir a lo lejos: ¡Maggy! Magdalena, volví a decir, donde está tu hermana. Adentro, me dijo. ¿De la casa?, pregunté. Escuché el llamado de la hermana más grande: ¡Maggy! ¿Y Diego, Maggy? ¿Dónde está...? Me dijo que quería ver a la vaca, dijo Maggy. Qué vaca, dije. Un alarido de dolor. Me mareé. El campo se puso blanco. Salí corriendo, recogiéndome el delantal, hacia donde yo sabía. Antes de llegar vi que el nene salía corriendo espantado del galpón con la mano derecha roja de sangre. Llegué a cerrar rápido la puerta, no sea cosa que, me le acerqué al nene, no pareció reconocerme, tartamudeaba, como el hijo menor de mi hermana Ingrid, tenía miedo, miraba el piso, lloraba como si hubiera metido la pata, me acerqué, Diego, qué pasa, qué, le miré la mano que se agarraba con la otra, como si estuviera escondiéndola, como si la culpa por haber perdido un dedo fuera de él. Escuché que la madre venía corriendo. Abrazó a su hijo. ¿Qué pasó?, el chico no contestó, estaba muy asustado, la madre le agarró la mano y la cara se le llenó de espanto, no creo que haya imaginado cómo debía ser toda una vida sin un dedo, al igual que uno de los hermanos de Carlitos, Alejo, que perdió una mano arando el campo.

***

¿Qué hacés?, digo cuando vuelve la calma y estamos solos otra vez. Carlitos, digo, qué vas a hacer. Ya pasó mucho, Flora. ¿Qué vas a hacer con eso? Quedate acá, haceme el favor, digo sacándole importancia. ¿Querés que pase algo peor?, dice. No seas ridículo, digo. ¡Vos lo viste! Pensá, querés, dice, y está por salir que dice: No es nuestro. Tuyo no es, no tiene nada que ver con vos, no es tuyo, ¡es mío!, digo. Tené cuidado, Flora. ¡Es mío! Carlitos me levanta la mano, pero no hace nada. Se contiene, quiere salir, y yo lo agarro por el hombro clavándole las uñas. Y ahí nomás se da vuelta y yo me cubro la cara y cierro los ojos y para cuando los abro Carlitos me está arrastrando por el pasillo de la casa y me tira sobre la cama, y cuando me quiero levantar es muy tarde para frenarlo, me deja encerrada en el cuarto de las visitas y sale con sus pasos pesados al campo. De nada sirve que grite, que golpee la puerta, va a volver cuando haya terminado. Vamos a aparentar que no nada pasó. Me pongo a llorar al borde de la cama hasta escuchar los ruidos insoportables que llegan desde afuera: los grillos, el caballo, los chanchos, los conejos. Imagino que Carlitos abre el candado de la puerta del galpón, debe tener una linterna, porque hay poca luz desde que tapió las ventanas. Lo imagino asustado, dando unos pasos. Carlitos ve que algo se agita en la oscuridad. No se puede saber qué es porque cambia. Los hijos cambian, Flora, me dijo Mónica, la hermana de Carlitos, nunca le caí bien a Mónica, ni ella a mí. Una cosa es cuando son chicos, otra cuando son grandes, dijo. Ya no los reconocés ni te reconocen, es como tener extraños en la casa, dijo. En mi cabeza veo lo que yo imagino: Carlitos camina por el galpón, y yo me acuerdo de cuando di a luz, y parece que no es mi historia ni de nadie,.Carlitos camina por el galpón y siente algo que se mueve por toda la oscuridad. La luz de la linterna alcanza a iluminar, su cara se cubre de espanto y dispara. Escucho los disparos que hacen eco en el vacío de la noche. Un grito de dolor y Carlitos en mi cabeza se arrastra por el polvo del galpón porque mi hijo es más rápido, joven y fuerte, y se tira sobre él para retorcerse. Un tiro más me llena de realidad. Carlitos se pierde en lo oscuro, comido por las sombras del galpón y de mis pensamientos. De pronto es todo silencio. La puerta del galpón está abierta. Escuchó ruidos metálicos. Son las conejeras. Veo con claridad: mi hijo tiene hambre de mundo, quiere entrar al mundo y apagar la sed de conocer. Las tres mil conejeras que tenemos se van abriendo. La noche es puro ruido, toda suya. Va abriendo las jaulas una por una, y en mi cabeza veo cada situación y movimiento, aunque no logro verlo a él. Silencio otra vez. Algún perro huye despavorido, ladra a lo lejos. El chancho chilla de dolor, el caballo relincha sin poder escapar de su corral. Me acerco a la ventana, trato de penetrar en la oscuridad plateada. Las estrellas relucen sutiles como el mercurio del termómetro. Algo se acerca hasta donde yo estoy con la cara pegada al vidrio. Se mueve lentamente, parece conocer la noche y su terreno. Mi hijo vuelve a casa, a buscarme; vuelve a buscar a su madre. Vuelve a donde pertenece, a quien pertenece. Golpea la puerta con fuerza, la madera no resiste, tampoco la cerradura, hasta que la parte al medio. Avanza, emite sonidos que yo sola reconozco porque es mi hijo que ha crecido y nadie lo ha entendido, solo una madre, su madre, puede entenderlo, entonces avanza, se acerca, está enorme, crecido, parece otro, es una cosa enorme, no, no es él, pero algo me dice que sí, lo es, es mío, y siempre va a serlo. Hijo, le digo, y él ya no se acerca despacio, sino que se tira sobre mí, es bruto, ustedes no lo entienden, yo sí, está creciendo, es eso nomás, acá está tu mamá, y él que me abraza con su cuerpo bestial y yo sonrío y su boca se abre, y lo dejo hacer, me abraza tan fuerte que me deja sin aire, no importa, ya no, porque mi sangre es la misma que la suya y nuestros cuerpos forman lo que deberíamos haber sido los dos en un principio.