En el año 2021 la cuenta de instagram de Britney Spears se volvió más activa que nunca. Finalmente, luego de mucho tiempo, los fans veían a su ídola corriendo por la galería de su casa, haciendo coreografías improvisadas frente a una cámara de celular o incluso ensayando pinturas en acuarelas de paisajes velados sin demasiada proporción áurea. En la cara de Britney había grandes y oscuras ojeras. El rastro de una sonrisa demacrada denotaba años de cansancio y estrés acumulado. Su cuerpo, a diferencia de las imágenes icónicas que le había dado al pop a finales de los noventa, se mostraba libre de las ataduras coreográficas; desfachatado, suelto, enérgico. Frente al imperativo de perfección que demanda la red social, Britney era ella. Había logrado por fin romper con la tutela legal que su padre le había impuesto trece años atrás, luego de declararla mentalmente inhabilitada.

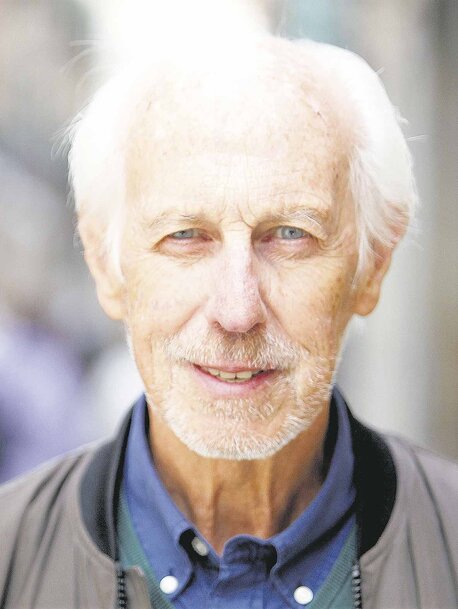

Se sabía públicamente sobre la tutela, aunque no de boca de sus protagonistas. En 2021, Netflix estrenó Britney Vrs. Spears dirigido Erin Le Carr, un documental en donde se reconstruye el procedimiento legal por el cual James Parnell Spears, el padre de Britney, logró obtener la tutela sobre su hija, gracias a una ley del Estado de California, que les prohíbe a los tutelados tomar decisiones sobre su propia vida. La decisión fue tomada por su padre luego de que una imagen tomada en el 2007 recorriera el mundo. Con la cabeza afeitada, los dientes metidos hacia adentro y la mirada furiosa, Britney, la chica que había encandilado a una audiencia blanca con un look country y sexy, se mostraba brutalmente real; golpeaba un auto con un palo mientras una horda de paparazzis la seguían detrás de un auto. Se había separado de su primer esposo, Kevin Federline, su coreógrafo, y padre de sus dos hijos, Jean Preston y Jayden, y luchaba por la tenencia compartida.

En el 2007, Britney había empezado a salir con Adnan Ghalib, un paparazzi a quien había conocido mientras cargaba nafta en una estación de servicio. Según su familia, el divorcio y su nueva pareja, sumado a la aparición de un supuesto “manager” llamado Sam Lufti, fueron las dos gotas que colmaron el vaso de la cordura; según su padre, no solo estaba en riesgo la carrera de Britney sino también la integridad de los hijos, es decir, sus nietos. La imagen de una Britney Spear haciendo “fuck you”, hastiada y encapuchada en un buzo gris barato fue suficiente como para que su padre descargara sobre ella una batería de recursos legales que cayeron sobre las decisiones más íntimas de su hija. A los treinta años, Britney, madre de dos hijos y dueña de una de las carreras más sólidas e importantes de la música popular norteamericana, debía avisarle a su padre con quien podía verse o no, si compraba libros para sus hijos y qué libros compraba, o incluso qué podía comprar en un supermercado para el almuerzo (estuvo dos años comiendo pollo en lata por obligación). Cada decisión, hasta la más ínfima y cotidiana, como comprarse zapatillas o pagar por una cena, estaba mediada por la decisión de su padre quien le pasaba una mensualidad de apenas ocho mil dólares de los millones que hacía por gira.

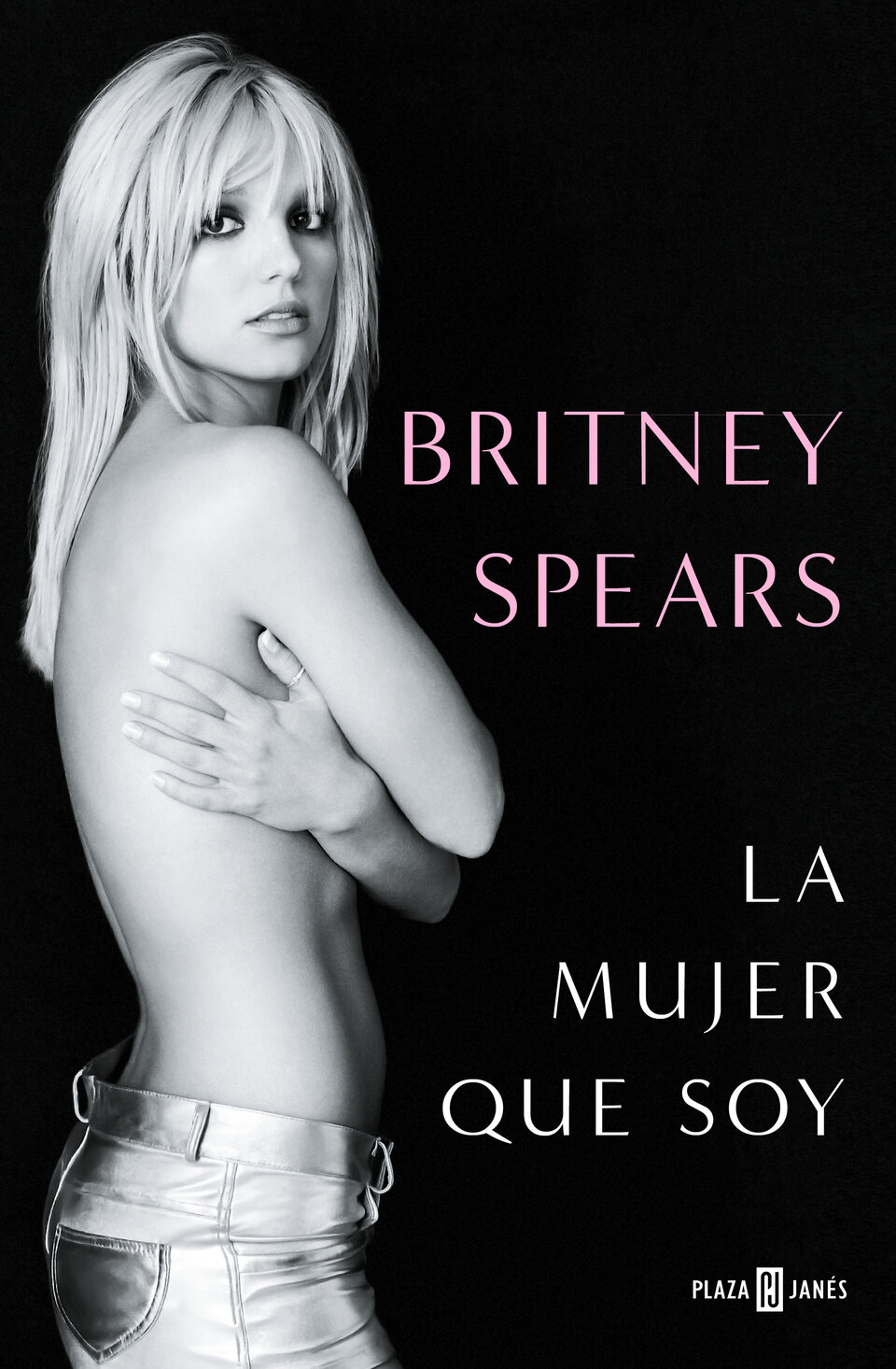

Hasta que Britney no pudo más. Abandonó su última gira y sus fans reclamaron por su libertad frente a los maltratos y abusos de su padre y de su familia (sobre todo de su hermana menor, Jamie Lynn, que publicó un libro contando detalles escabrosos y amarillistas titulado Things I should have said). Luego de un largo juicio, que duró años, Britney obtuvo el dominio sobre sus facultades, mantuvo la tenencia compartida y pudo hacer uso de sus ingresos económicos. Esa libertad es la que se respira en el libro de memorias La mujer que soy que repasa su historia desde sus comienzos como cantante y bailarina precoz, su estallido en el mundo de pop milenarista hasta su deriva como mujer explotada por su padre.

“Cuando tienes éxito en algo, hay una enorme presión para que continúes, incluso aunque ya no lo estés disfrutando. Y, como pronto descubriría, nunca se puede regresar realmente a casa” escribe Britney al comienzo de sus memorias. En un tono lacónico y sincero, el libro narra sus comienzos como una chica wasp, ligeramente trash, de una familia típica del sur de Estados Unidos. Hija de un hombre adicto al alcohol, con subidas y bajadas emocionales, dueño y perdedor de empresas, y de una mujer que buscó un lugar propio en una casa inestable hasta que llegó a un divorcio, Britney rápidamente encontró su vocación como cantante y bailarina a los nueve años de edad. Mientras trabajaba en un local de comida rápida sureña viajaba junto con su madre hasta Nueva York para audicionar en musicales o programas infantiles.

La oportunidad llegó con El show de Mickey Mouse, un espectáculo infantil de variedades, en donde compartió piso con un frenético Ryan Gosling y Christina Aguilera. Allí también conoció al actor y músico, Justin Timberlake, con quien mantuvo un noviazgo. Britney quedó embarazada, pero Justin se negó a ser padre y le pidió que abortara para ser abandonada por el músico con un mensaje de texto. A pesar de lo traumático de la relación Britney elige señalar lo siguiente: “A mí me costaba ser tan despreocupada como él. No podía evitar darme cuenta de que las preguntas que le hacían los presentadores de los programas de entrevistas eran muy diferentes a las que me formulaban a mí. Todos hacían comentarios extraños sobre mis pechos, todos querían saber si me había sometido a una operación de cirugía plástica.” Lo interesante de las memorias no son tanto las anécdotas, muchas de ellas recorrieron y aún recorren la prensa amarilla del mundo, sino la forma contundente con la que Britney asevera o niega alguna de estas leyendas con un estilo frontal y directo, sin caer en rencores ni concesiones.

Durante los años de romance con Justin, Britney se convirtió en una estrella. A los 16 años, había debutado con el single “Baby one more time” y poco tiempo salió su primer disco. En el videoclip, lanzado el 23 de octubre de 1998 a la estratósfera de MTV, el incipiente canal de música que moldeó los gustos culturales de la generación nacida en los años ochenta, oficiando como espacio de hegemonía contracultural, Britney caminaba por los pasillos de una secundaria con la pollera escocesa por arriba de las rodillas, una camisa atada a la cintura y la voz rasposa. Al mes siguiente del estreno del video, la gente la reconocía en la calle. El 12 de enero de 1999, su disco vendió más de diez millones de copias en pocos días. Debutó en el número uno de la lista de Billboard 200 en Estados Unidos, se convirtió en la primera mujer en debutar con un single y un disco número uno a la vez. Y al mismo tiempo, empezó a notar que en el público no solo los jóvenes y los chicos cantaban sus canciones. “Había cada vez había más hombres mayores entre mi público, y a veces se me ponían los pelos de punta al ver que me contemplaban con lascivia, como si para ellos fuera la encarnación de una especie de fantasía de Lolita, sobre todo porque nadie parecía capaz de verme como una persona sexy y a la vez capaz, con talento y a la vez con buen cuerpo. Era como si pensaran que por ser sexy tenía que ser estúpida. Que por tener buen cuerpo era inconcebible que tuviera talento.”

La carrera de Britney se disparó con tres discos que la ubicaron como la princesa del pop, la heredera indiscutida de Madonna: Oops, I did it again (2001), Britney (2002) e In the zone (2003). Al mismo tiempo, su vida personal ocupaba un lugar central en la prensa amarilla. Su vida personal se hacía eco de las imágenes en la calle, se casaba por segunda vez y tenía sus tres hijos. Los paparazzis, la fama, los ansiolíticos y los antidepresivos construyeron su personalidad; aunque el espacio que le da a eso en las memorias es casi un detalle. El tono con el que ella elige para contar aquellos años de despegue, de su construcción como estrella pop, son desapegados y distantes, con un dejo de ternura por una inocencia perdida. Cuando cuenta sobre su momento de estrellato, lo hace desde un lugar de fan. Lo que recuerda de su primer Grammy no fue ni la ceremonia ni la entrega, ni siquiera el premio que ganó, sino su encuentro y una foto que obtuvo con una de sus máximas ídolas: Mariah Carey. “Sé que aquella noche gané un premio, pero ni siquiera recuerdo cuál. Para mí el premio de verdad fue aquella foto perfecta con Mariah Carey.”

Es un desdoblamiento lo que se percibe en la forma que elige para contar (el libro se titula The woman in me y la traducción del inglés directa sería “la mujer que hay en mi”). No solamente porque la operación de leer el pasado consiste en despersonalizar la propia historia, sino porque la distancia que la alejan de los hechos la convierten en una mujer distinta. Britney cuenta que en los VMA del 2000 interpretó una canción de los Rolling Stones, “(I can't get no) Satisfaction” y “Oops!... I did it again” con una bikini y pantalones ajustados dentro de una jaula. “Adopté poses que destacaban mi feminidad en medio de una actuación agresiva.” Pero más tarde, delante de de una cámara de MTV, las preguntas de los periodistas rondaban en relación a su ropa y a las posiciones que había creado en la coreografía. “Las cámaras estaban fijas en mí, esperando a ver cómo iba a reaccionar ante aquellas críticas, si me las tomaría a bien o si me echaría a llorar. Me pregunté si había hecho algo malo. Solo había bailado con todo mi corazón en la gala de unos premios. Nunca había afirmado ser un modelo a seguir. Lo único que quería era cantar y bailar.”

La doble moral penetró profundamente en la personalidad de Britney. Durante los años que duró la tutela, trece años en total, Britney Spears sufrió toda clase de vejaciones por parte de su padre. Se vio obligada a hacer giras interminables que la dejaban exhausta. Las noches de ansiedad y el abuso de drogas medicadas la convirtieron en un blanco fácil para la especulación de su padre que ante cada intento de su hija de reclamar por su libertad sobornaba a los abogados que el Estado de California pone para los casos de tutelas. Estaba atrapada en una trampa: ella no era capaz de elegir a un abogado que llevara adelante su defensa. Los años de la tutela ocupan gran parte de las memorias de Britney, la figura de un padre totémico, alcohólico y déspota, un hombre recio del sur, sacado de una novela gótica de William Faulkner, adquiere cuerpo por ausencia en detalles mínimos: “A mí me asustaba especialmente ir en el coche con él porque hablaba solo mientras conducía. Yo no entendía lo que decía. Era como si estuviera en su propio mundo”.

El libro adquiere hacia el final un tono profético, de denuncia; un desahogo catártico que si bien puede rozar el clásico gesto de autoayuda que suelen tener muchos de estos libros escritos por celebridades, pero que en el caso de Britney adquieren un tono de denuncia frente a las violencia patriarcal que sufren muchas mujeres cuando logran un lugar de poder: “La libertad significa hacer payasadas, tonterías, y divertirme en las redes sociales. La libertad significa darme un respiro de Instagram sin que la gente llame a Emergencias. La libertad significa poder cometer errores y aprender de ellos. La libertad significa no tener que actuar frente a nadie, ni sobre un escenario ni fuera de él. La libertad significa que puedo ser tan maravillosamente imperfecta como cualquier otra persona. Y la libertad significa la capacidad, y el derecho, de buscar la alegría, a mi manera, en mis propios términos.”