Es un día cualquiera de 1975, de 1978 o de 1982 en Argentina. La cárcel puede ser Magdalena, Rawson, Caseros o Devoto. En la escena hay un camastro de hierro sin colchón puesto en el centro de una celda de tres por dos. Dentro de la celda está el hijo, no llega a los veinte años. Camina en círculos alrededor del camastro, lo puso ahí para que su cuerpo no se choque contra las paredes. De pronto golpean la puerta de su celda, no sabe qué puede pasar, qué es lo que le espera del otro lado del hierro. Pero la puerta esta vez no se abre. Por debajo, sin embargo, aparece una carta. Es su padre hablándole del barrio, de los partidos de River o del Mundial que se avecina. A veces no va a poder terminar de leer, se la van a quitar antes de tiempo. Pero esas pocas palabras que lo alcanzan, ese aire que de pronto entra a los abismos de las cárceles de la dictadura, van a abrir un espacio habitable, un tiempo de fuga hasta la próxima carta.

DEL PADRE AL HIJO

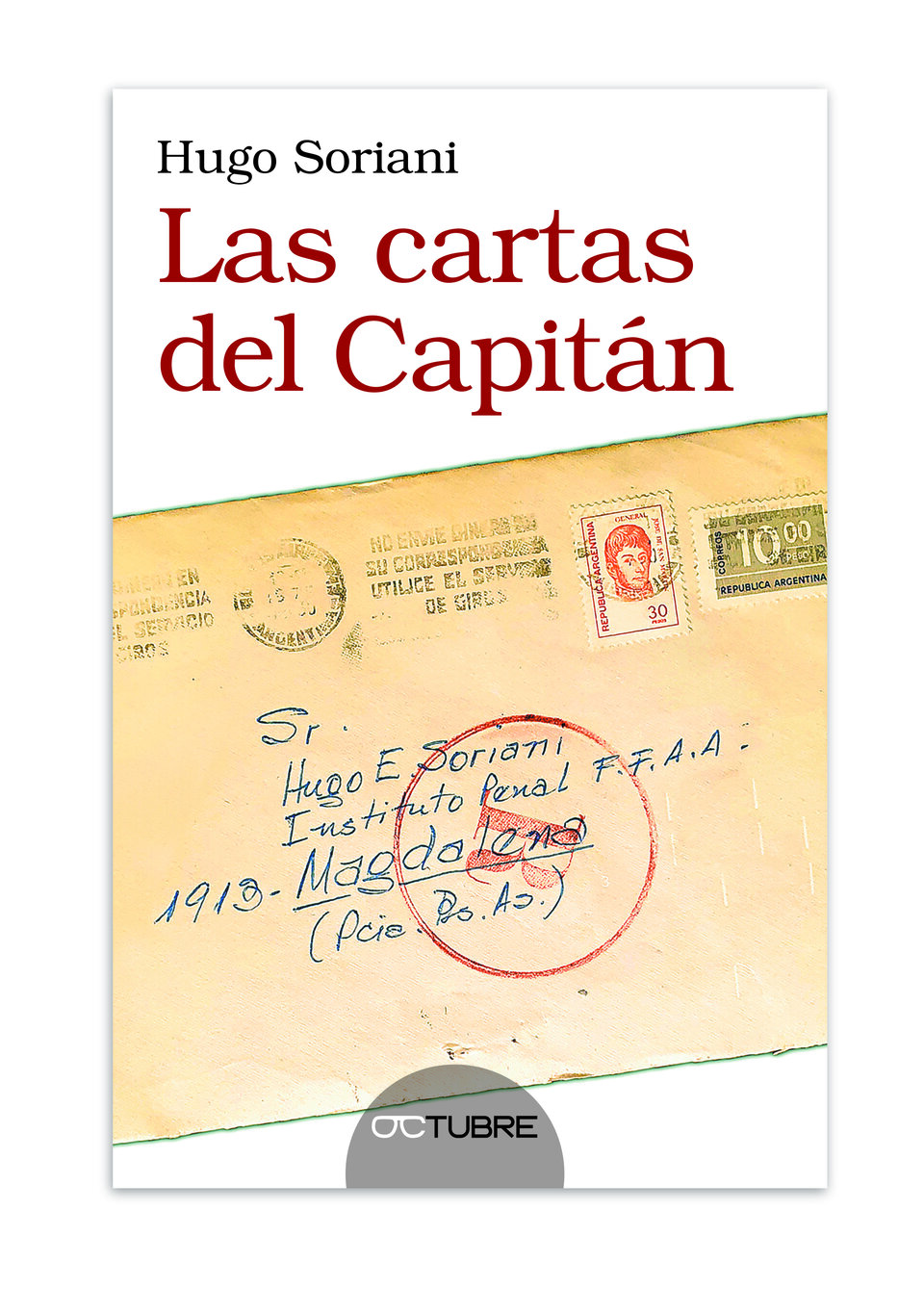

Esta escena está escrita en Las cartas del Capitán, el segundo libro de Hugo Soriani, nacido de las contratapas que publica en este diario. Quienes lo lean sabrán enseguida que el hijo preso es él, que militaba en un partido de izquierda, que cuando cayó estaba haciendo la colimba, que fue trasladado durante nueve años a distintas cárceles del país y que su padre -Capitán retirado del ejército- no lo abandonó nunca. Los elementos precisos de esa escena vuelven una y otra vez en las contratapas de Hugo Soriani porque son los que demarcan el grado cero de la lectura y de la escritura, su contexto emocional, material y político. “Escribir es hacer un espacio para los demás, un lugar donde habitar de otra manera” dice el poeta vietnamita Ocean Vuong. Él, que vivió en campos de refugiados, le escribe una novela en forma de carta a su madre, que no sabe leer. Sin embargo, al escribirle crea un mundo presente y pasado para ellos. Al escribirle se escribe a sí, a todos los hijos de la guerra, a su generación aniquilada, le escribe a la madre que no va a poder leer esa carta pero que sin embargo habitará con él allí. “Nadie nos salva de este mundo en realidad, pero hay gente que nos proporciona las herramientas para que podamos ir hacia nuestro propio rescate”, dice Vuong. El Capitán Soriani tal vez jamás habría pensado en convertirse en escritor, pero eso es lo que hace semana a semana cuando busca las palabras, las imágenes, los recuerdos precisos que lo acerquen al abrazo de su hijo. En una carta le dice que tal vez esas palabras no lleguen nunca a sus manos. Conoce mejor que nadie la burocracia, la censura, las formas del castigo de sus ex camaradas, y sin embargo: “Te escribo igual, porque si no te llega, nadie me quitará este momento de escribirla, que es como pasar un rato a tu lado. Ese solo hecho me tranquiliza y alegra.” El Capitán no sabe pero intuye lo que su hijo necesita para sobrevivir al horror. Así va construyendo para él, carta a carta, una habitación más espaciosa. Hugo Soriani lo recuerda así: “Era tremendo ese momento de ver el sobre que asomaba por debajo de la puerta de la celda. Era una lucecita de libertad, donde tu mamá, tu papá, las pocas personas que estaban autorizadas a escribir porque eran familiares directos, te contaban cómo era la vida afuera, aunque fueran pavadas, pero te llevaban a la cotidianeidad que uno había perdido. Las cartas eran realmente una cosa trascendente para nosotros y por eso las escatimaban tanto, por eso nos verdugueaban tanto con la correspondencia, por eso nos la quitaban, no nos daban tiempo para leerlas, trataban de transformar una cosa que sabían que era tan importante para nosotros, tan querida, en una tortura. Te la doy pero te la quito, no te doy tiempo para leerla, no la podés contestar. Fue así.”

El padre de esta historia va creciendo en su escritura. Entre carta y carta hay cambios de tono, de formas de reflexionar sobre lo que están viviendo. Cuando le dice al hijo que tiene que tener “la firmeza de carácter que precisamente tienen los hombres" para sobrellevar las condiciones de ese encierro, traza una línea directa entre valentía y masculinidad, una imagen arquetípica del héroe occidental. Y sin embargo este tipo de mensaje tan lineal, tan marcial, se deconstruye cuando en la carta anterior, o la siguiente, el padre emplaza el texto en un espacio de recuerdos de infancia, de alegría, de carnavales y bombuchas, del sol de la costa atlántica en la piel bajo una sombrilla alquilada, del sabor de los helados de palito, del peluquero de la esquina, de los goles de River Plate. El padre, cuando escribe, no es consciente de la intrínseca contradicción de este movimiento, pero intuitivamente sabe que la fuerza está en el lugar más vulnerable: el de la memoria. Hacer memoria -así se llama la segunda parte de este libro- es un acto que no empieza en el primer capítulo, no proviene del deseo del hijo de socializar estas cartas que le salvaron la vida, sino que tiene su origen en la construcción de la memoria que hace el padre para él. El padre lo alimenta recobrando la tibieza de los días juntos, las pequeñas grandes victorias de un pasado no tan lejano que poco tiene que ver con la lucha armada: vender sus revistas en el parque Rivadavia, la primera novia, el primer baile, los amigos del club Gimnasia y Esgrima, la vecina que se casó, el que tuvo un hijo.

Es la muerte de la madre, el hecho de tener que vaciar su casa, lo que hace que Hugo Soriani hijo (Padre e hijo llevan el mismo nombre) se reencuentre con el material escrito, con las palabras en tinta del Capitán. Soriani reconoce que se produjo ahí un reencuentro con su papá: “Tenía ahí algo tangible, un legado, algo que más allá de los recuerdos podía verificar con las palabras de él mismo, y que no habían sido leídas con tranquilidad porque nos sacaban las cartas muy rápido. Y además ahora las leo con la perspectiva de la edad y de ser padre. Creo que nunca lo valoré en la gigantez que tuvo, en la enormidad de su gesto de amor. Lo que le debe haber costado a él asumir mi decisión política y mi militancia, y no solamente asumirla o resignarse a ella, sino ser solidario con eso y respetuoso, más allá de las discusiones. Él no quería torcer mi decisión.”

DEL HIJO AL PADRE

Si hay algo prodigioso en la lectura es su naturaleza caprichosa, la manera en la que recorta imágenes para llevarlas junto a otras dentro y, sobre todo, fuera del texto. Olvida partes, párrafos, palabras, reconoce en el sonido de una frase ecos de otros tiempos, escenarios de fondo que no fueron escritos. La lectura fija y desecha personajes, tramas, descripciones, decide el tamaño y el peso -sin jerarquías- de lo que quedará guardado en la retina. No hay acción más anárquica que leer, no hay posibilidad de control, de saber de antemano las consecuencias, los resultados de ahondar en la palabra. Porque se lee, esencialmente, desde el silencio. El propio y el del texto. A veces el texto, generoso, abre puertas y ventanas dejando espacio para el lector. Pero aunque esto no suceda, el silencio -esa habitación plagada de sentidos que en la lectura van componiendo su propia brújula- se hace presente de todas formas. Hay que confiar y seguir sus coordenadas, su atlas aleatorio con anotaciones al margen, hay que esperar a que la vida siga su curso, para que los sentidos de la lectura de los relatos propios, de los otros, del mundo que nos rodea, sedimente en toda su espesura. En ese sentido, Las cartas del Capitán, no son solo un relato del padre sino y, sobre todo, una lectura del padre. Una lectura que fue acumulando materia viva durante casi cuarenta años, en la que un hijo lee a su padre y en ese mismo acto se lee a sí mismo, el pasado, el presente propios y el de un país dividido que enmarca y da curso a su historia. Así como el padre se vuelve escritor para el hijo, éste -gracias a la mediación del tiempo y de ese espacio que se genera en el desarme de la casa materna- se vuelve lector del padre, se encuentra con él y su tiempo en una relectura que genera otro texto. El hijo escribe lo que esas cartas significaron para él, lo que fue crecer a la luz y a la sombra de su padre, escribe contestando las cartas que llegaban a veces, las que recuperó con los años, las que pasaron de mano en mano dentro de los penales en los que vivió y sobrevivió durante casi una década. “Él era mucho más profundo y reflexivo escribiendo. Creo que al sentirse en soledad también tomó dimensión de lo que significaba nuestra relación, como la tomé ahora yo releyendo sus cartas. Fue una relación muy profunda de cariño y él supo sobreponerse a las diferencias y estar siempre a mi lado. Si yo no hubiera tenido esas cartas quizás no lo hubiera dimensionado como lo hago ahora, hubiera quedado en el recuerdo pero no hubiera sido tan profunda la reflexión sobre lo que fue su compañía en esos años. Y además, el hecho de ser padre, que a uno le cambia la valoración de ciertos gestos también.”

La figura del padre, dentro y fuera de la literatura, siempre ha sido una metáfora del conflicto histórico. Así, el vínculo con el padre está sin duda atravesado por los procesos de la Historia, sus legados. En este caso, en el que padre e hijo representan opuestos ideológicos enfrentados a muerte en la Argentina de la última dictadura, la métáfora haría tambalear cualquier ficción por excesiva, por obvia. Pero este libro no es una ficción, y la metáfora del conflicto histórico no solo lo enriquece política y literariamente sino que es -como anota Mariana Enriquez en el prólogo- una lección para la Argentina de hoy viciada de cancelaciones y agresión a quienes piensan distinto. Desde la tapa del libro, en las contratapas, el hijo llama al padre “Capitán”. Ese rango nombra una posición perdida: el padre fue dado de baja muy temprano en su carrera militar por “gorila” como él mismo se reconoce. Esa pérdida, sin embargo, fue la que le permitió vivir muy de cerca la infancia de su hijo: “Mi viejo fue un tipo muy de acompañar, siempre, no solamente cuando fui preso. Su infancia y su adolescencia fueron restringidas, muy de joven entró al Colegio Militar, entonces tuvo una educación muy rígida. Por eso él vivió su infancia y su adolescencia a través mío. No fue un padre autoritario conmigo, fue un padre muy compañero con el cual pude abordar todos los temas. Por supuesto, cuando empecé mi militancia comenzó mi “divorcio” con él, las peleas y las discusiones, pero así y todo nunca terminamos de romper en la relación, de no hablarnos. A veces no hablábamos por 48 horas por los enojos, pero siempre volvíamos el uno al otro.”

Las cartas del Capitán interpelan la idea de jerarquía dentro del vínculo padre-hijo. Si están sostenidas sucede mediante una subversión de los espacios, de las acciones esperadas de cada lado. El hijo nunca deja de llamarlo Capitán, desde la vereda opuesta jamás desconoce su rango pero sin embargo lo convierte en otra cosa. El relato del padre, mediado por el hijo, es un relato que busca comprender esa experiencia de amor y poder, de autoridad y sublevación. Es un relato vertical hacia el pasado, una búsqueda de eternización entramada con el presente: lo que cada uno significó en la vida del otro, las marcas de una masculinidad heredada y re-aprendida. En este caso, el padre se relata desde el diálogo con el ausente, porque el hijo no escribe una respuesta en forma de carta, sino que se transforma en el narrador que se sale del espacio de la carta para narrar al padre, para enmarcarlo. Y elige narrar al padre desde el lugar lúdico que compartieron en la infancia y en la adolescencia.

La relación con la muerte que plantea un padre también está subvertida en este texto: aquí es el Capitán el que no logra dormir durante años por las noches temiendo lo peor para su hijo. El militar de carrera fue retirado a tiempo no solo para vivir una infancia y una adolescencia, también para no cruzarse con su hijo en la batalla. El rango del padre queda prendido entonces a su imagen como la otra cara de un apellido, la herencia que delinea su figura pero que sin embargo no la define. El Capitán, rígido en sus principios, en sus ideas del deber, dirige la obra, no abandona al hijo sino que se reconstruye en lo que escribe gracias a la lectura y la re-escritura de su hijo. Éste sabe que en las estructuras jerárquicas cuanto más alto se va, menos espacio existe, por eso lee y subraya la belleza en los comentarios escritos de su padre sobre la cotidianeidad más irrelevante. Porque sabe que ésa es la base que el Capitán -desterrado de su condición de hombre de acción- se construye para sí, para su hijo y para sus compañeros. Una base para sobrevivir a la crueldad desde la escritura, el medio que mejor permite abarcar la importancia de lo mínimo.

En ese sentido, hay un gesto muy hermoso en “Las galochas del Capitán”, una de las contratapas que forman este libro. El recuerdo resalta la figura del padre lustrando botas, las de toda la familia, el padre ejerciendo el cuidado, el esfuerzo del detalle, el brillo de lo mínimo. “Papá trataba que nadie lo viera cuando lustraba zapatos en el patio de casa. Era un rito casi secreto. No podía tener otros espectadores que no fuéramos los que vivíamos ahí. Su condición de oficial de infantería del Ejército no condecía con su oficio de lustrabotas familiar”

En Las cartas del capitán la vida del padre y del hijo es leída y escrita por ambos en distintos momentos para volver e encontrarse, para urdir talismanes de fuga, de rescate, de memoria. Porque la fuerza está en esa fragilidad que muestra a un Capitán lustrando los zapatos de toda la familia en un domingo cualquiera. Y como la posición del hijo será siempre la de lector, es él quien lo observará, quien rescatará esos instantes -años después- para darles sentido, para escribirle también a su propio hijo desde esa lectura.

EL SECRETO DE LA VIDA

“Te hago estas líneas, porque como acabo de verte, pasarán unos cuantos días hasta que vuelva a Magdalena, y el tema de esta carta quizás perderá vigencia”, me dice mi padre en la suya del 28 de julio de 1977. Y sigue luego:

“Te quería decir que me pareció verte algo triste el sábado pasado, sin el optimismo característico tuyo. Y comprendo perfectamente la crucial etapa que estás pasando, plena de dolor e incertidumbre, por el lastre que significa haber perdido la libertad. Pero no debe haber lugar para los lamentos y pasa a ser una de las “cosas irrevocables” que mencionaba aquel viejo proverbio: “la palabra una vez dicha, la piedra una vez lanzada, la ocasión después de perdida y el tiempo pasado ya.”

En nueve años fueron muchos los momentos de tristeza y desazón por los que pasé y pasamos los presos políticos de la dictadura. Pero la fecha de la carta coincide con uno en que las restricciones se hicieron más duras y nuestro régimen de vida pasó a ser una lucha diaria contra la soledad, los golpes y las sanciones indiscriminadas. Las requisas nocturnas se hicieron costumbre. El ruido de las llaves abriendo la celda, la luz de las linternas y las pisadas de las botas por los pasillos del pabellón, presagiaban palizas u otros castigos para los que los gendarmes tenían una gran creatividad.

De julio del 77 es la carta. De ese mes que marcó el recuerdo de presos y familiares, que sufrían requisas vejatorias a la entrada del Penal y muchas veces se iban sin poder vernos, porque se enteraban en la puerta de las sanciones que nos imponían, y que consistían entre otras, en la prohibición de recibir visitas.

Además, a los pocos meses del golpe militar se construyó un locutorio que impedía el contacto físico y la libertad en las conversaciones. Sospechábamos que las charlas eran grabadas, cosa que los presos “comunes” se encargaron de confirmar y avisarnos por los circuitos clandestinos que existen en todas las cárceles del mundo.

Mi padre absorbía ese clima y disimulaba su desazón de la mejor manera. Se sentaba detrás del vidrio y con sólo mirarme adivinaba mi estado de ánimo. No en vano habíamos compartido la vida y las pasiones hasta algunos años antes, cuando mis tareas militantes y nuestras diferencias políticas comenzaron a separarnos. El intuía lo que luego fue una realidad: sus colegas estaban dispuestos al baño de sangre que finalmente produjeron a partir del 24 de marzo de 1976.

Me lo advertía como podía, pero mi resistencia a sus argumentos y mi férrea decisión de luchar por lo que creíamos justo, lo inhibía y desalentaba. El sufría esos desencuentros más que yo, sin duda, porque avizoraba que podía caer en esa lucha, como ya había sucedido con algunos compañeros que el Capitán alcanzó a conocer y tratar. Mis ausencias de la casa familiar eran prolongadas y constantes. Recuerdo una tarde, en la que el Capitán me contó su angustia, imaginando lo peor y prendido a la radio o a los diarios, esperando esa noticia que finalmente le llegó por teléfono una madrugada y que le anunciaba mi detención. “Casi que me puse contento, me dijo en una de sus visitas, porque estabas vivo”.

En ese julio tan oscuro, mi padre seguía escribiendo;

“Hay que enfrentar el hecho con coraje, valor y estoicismo. Las calamidades agobian, empequeñecen y destruyen a los débiles en todas las épocas. Tus convicciones aunque no las comparta, y tu fe en la vida, deben ser tu refugio para sobreponerte al desastre. Tal vez todos los seres humanos deberíamos buscar nuestro gran ideal para que nos oriente como faro luminoso en medio de las tinieblas que a veces nos rodean”.

Releo la carta y siento una ternura grande al reconocer a mi viejo en estas líneas. Él estaba forjado en valores a los que fue fiel durante toda su vida, aprendidos durante su paso por los cuarteles, donde los discursos sobre el “coraje”, “la dignidad”, “la ética” y el elogio por “los fuertes de carácter”” eran las consignas que se inculcaban y que fueron todas las que sus colegas se empeñaron en traicionar a lo largo de nuestra historia. Al Capitán sin duda le servían para alentarme en aquellos días aciagos, y las empleaba a menudo.

Fue en ese julio, además, que nos llegó la resolución del Consejo Supremo de las FF. AA. Una sentencia que aumentaba en, algunos casos al doble, la condena que ya nos había dictado el Consejo de Guerra en abril del 76. Por supuesto el grupo de ocho soldados conscriptos que sufrimos esa sentencia, no tuvimos ningún derecho a defensa y solo fuimos notificados por un oficial del Ejército que se apersonó en la prisión para hacernos firmar un papel con lo decidido. En mi caso se elevaba la pena de seis a diez años, y como me negué a firmar la resolución, ligué una trompada que me hizo doblar y que me convenció de la inutilidad de cualquier resistencia.

Así se vivía, en un apretado resumen, en el Penal Militar de Magdalena, cuando recibí la carta de mi padre que ahora tengo en las manos:

“La vida es un extraño compendio de glorias y miserias, y es inevitable el rodar muchas veces cuando se la transita, tal vez el secreto de ella no está en no caer sino en no permanecer caído... En el fondo has tenido la fortuna de sufrir contrastes y desengaños temprano en la vida, porque entonces existe el margen de tiempo necesario para restablecerse y empezar de nuevo... El hombre que merece compasión es aquel que en la edad madura, de repente, ve venirse el desastre. Ya no tiene la fuerza interior que da el haber luchado, y como no aprendió nunca a empezar de nuevo, ahora ya es muy viejo para ello...

¡Fuerza hijo!, ¡Adelante! Tenés toda la juventud y la fuerza vital que ya no tengo yo, que sólo puedo alentarte y aconsejarte, tratando de despejar las tinieblas de tu mente”.

Recibe un grande y muy cariñoso abrazo de tu…

Papá.”

Fragmento de Las cartas del Capitán de Hugo Soriani que publica editorial Octubre.