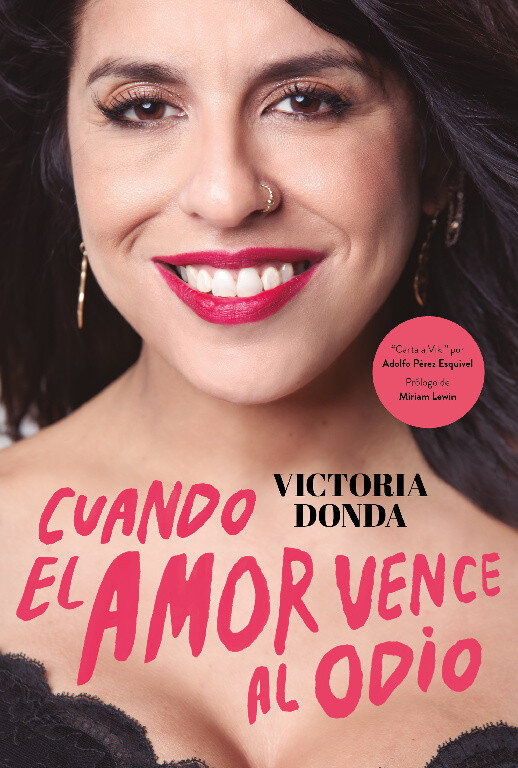

“Estoy segura de que no conocés gran parte de mi vida. Es posible, en cambio, que hayas leído o visto comentarios falsos sobre mí o que pretenden ocultar mi verdadera historia. Para hablar de esa Historia, que es mía y es de tantos y tantas argentinas, de esa Historia que se escribe con mayúsculas, escribo…”. Así empieza el nuevo libro de Victoria Donda, Cuando el amor vence al odio (Sudamericana), que narra su biografía y su trayectoria política. Cuando se le pregunta por esa segunda persona, asegura que “hoy existe una parte de la política que se olvida de ese sector de la juventud que nació y vivió en democracia como sujeto político, jóvenes que no se imaginan qué es lo que ocurrió en la dictadura y tampoco les interesa demasiado por las angustias que viven día a día en un mundo en el que se derrumban las certidumbres”.

En diálogo con Página/12, la autora explica que escribió este libro pensando en ellos y ellas, “en el pibe que se sube a una bici con una mochila de Rappi, en mis sobrinos, en mi hija Trilce”. Donda escribió un primer libro –Mi nombre es Victoria– pero aclara que en este el foco está puesto en “la historia de las relaciones de amor que me sostienen e hicieron y hacen que yo sea quien soy”. “Obviamente no incluí todos, pero esos vínculos te sostienen y te construyen como persona –dice–. Uno se aleja y se acerca de las personas pero todos te aportan algo y te ayudan. Quienes tenemos cierta edad sabemos que muy pocos vínculos son para siempre: uno es el de madre e hijes, pero el resto tal vez cambia. Lo que no cambia es su aporte en un momento determinado”.

El libro puede leerse como un dispositivo con múltiples puertas de entrada: hay una carta de Adolfo Pérez Esquivel, el prólogo de Miriam Lewin, una carta a sus padres, y voces de amigxs y compañerxs de militancia que describen cómo eran María Hilda Pérez y José Donda. También hay ilustraciones a cargo de Ignacio Minaverry y una selección de música que ilustra cada capítulo. En relación al lugar desde el cual escribió, Donda destaca la importancia de los matices: “En un momento donde todo parece negro o blanco, es interesante poder contar que en la vida hay colores. Hoy parece que tenés que estar de un lado o del otro, que la grieta es inabarcable. Creo que uno puede construir desde el amor. A veces se habla de la tolerancia pero yo no creo mucho en eso; sí creo en el respeto, el amor y la inclusión para construir vínculos sociales amorosos que hagan seres humanos más libres”.

-En el libro hay varias referencias a frases célebres de Cristina Fernández de Kirchner: “el amor vence al odio”, “no fue magia”. ¿De qué manera creés que influenció a las nuevas generaciones de mujeres en la política?

-Creo que Cristina influye a las mujeres de mi generación y a las de las siguientes. Ella es el símbolo de una generación: cuando yo la veo a Cristina, veo a algunas de las amigas de mi mamá a quienes llamo tías. Esa misma fortaleza, la ruptura de ciertos paradigmas sociales muy fuertes que teníamos muy arraigados en un momento y la continuidad con otros. A la vez, siento que en el proceso te identificás con cosas que ves parecidas a vos y te diferenciás para ir construyendo un nuevo sujeto. Pero sin dudas Cristina se transformó en el símbolo de esa mujer que hace política en América Latina con los pies puestos en la historia de su pueblo. Tal vez hoy no vemos la referencia de manera tan clara, pero con el tiempo creo que se convertirá en un símbolo muy fuerte, así como Evita es hoy indiscutible.

-Marcás el 24 de marzo del 2004 como un punto de inflexión. Ese día Néstor Kirchner baja los cuadros de los militares y pide perdón a las víctimas de terrorismo en nombre del Estado, y vos decidís hacerte el ADN. ¿Cómo leés ese vínculo entre lo personal y lo político?

-Al igual que el feminismo, tengo como lema de cabecera esto de que lo personal es político. Ese 24 de marzo, cuando se recupera la ESMA, tener un presidente que por primera vez les pide perdón a madres, abuelas, hijos y sobrevivientes, para mí fue increíble. En ese momento yo ya sabía que podía ser hija de desaparecidos pero no sabía de quién, y fue cuando decidí hacerme el ADN. Creo que esto no lo puse en el libro, pero justo estaba al lado de una compañera que se llama Paula y estaba embarazada de cinco meses. La miré y pensé: “Mi mamá, la mujer que yo pensaba que era mi madre, debió haber sido así y se merece que yo sepa si es ella o no”.

-Mencionaste a las amigas de tu mamá, a quienes llamás tías, y en el libro aparecen las distintas familias que fuiste construyendo: la de crianza, la biológica, la de militancia. ¿Cómo entendés ese concepto que en los últimos años se fue ampliando y diversificando?

-Me siento una pionera en ese sentido porque tengo una gran necesidad de ir construyendo familias, no concibo a las personas en soledad. No sé si decir la palabra “natural” pero, sobre todo después de mi paso por el INADI, siempre lo viví como algo habitual: para mí no es raro y para mi hija tampoco. Hay una gran facilidad en Trilce para entender este tipo de cosas porque tiene una familia “rara” en relación a lo más tradicional, pero hoy eso se resignificó.

La autora explica que este libro también fue una manera de responder a los discursos de odio. En uno de los capítulos asegura que el poder militar hoy fue reemplazado por las fake news, algo de lo que ella misma fue víctima. Cuando se le pregunta por el peso de esos discursos, responde: “Muchas personas deciden retirarse de ciertos espacios por el nivel de agresión. Estos discursos tienen un gran peso y generan en la sociedad cosas terribles, desde la agresión al móvil de C5N en las marchas hasta los balazos que no salieron y que iban dirigidos a la cabeza de la vicepresidenta. Todos los procesos de descomposición social y autoritarismo nacen con discursos de odio porque de otra forma no se pueden llevar adelante. Antes de Auschwitz existió un discurso de odio orquestado hacia una parte de la sociedad y esos discursos tienen mucha actualidad, si no veamos los resultados de las elecciones provinciales. Yo le quiero hablar a esa parte de la sociedad porque no creo que dé lo mismo si el tráfico de órganos es legal o ilegal. Cuando dejamos de creer en el Estado aparece el mercado, y esa es la ley de la selva”.

Una vez su tía Lydia le dijo: “O sos víctima o sos sobreviviente”. En el primer caso se construye desde el dolor; en el segundo, desde la alegría. Donda optó por la segunda vía: el libro es luminoso a pesar de los episodios dolorosos que narra. “Tengo una amiga que es actriz, Adriana Salonia, y cuando me ponía nerviosa antes de dar algún discurso en la Cámara, ella me decía que tenía que hablar desde el útero, desde la raíz. Por supuesto, en muchos momentos siento dolor porque me hubiera gustado muchísimo conocer a mis padres, pero entendiendo que eso no va a pasar quiero honrar el hecho de estar viva”.